Causas del fracaso del socialismo soviético

Por Primeira Linha

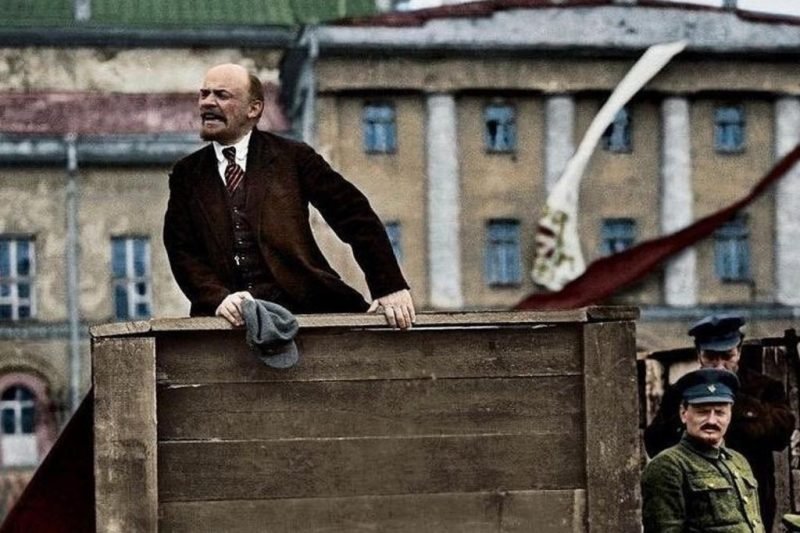

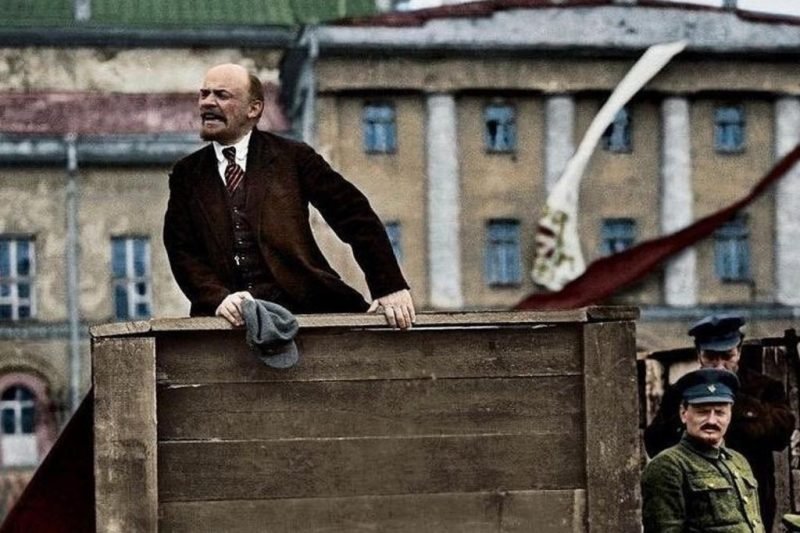

Coincidiendo con el 98 aniversario de la Revolución Rusa, en el que tras la efímera experiencia de la Comuna de París (marzo-mayo de 1871), el proletariado tomó por primera vez el poder y sentó las bases para la construcción de un estado obrero de inspiración socialista, Primeira Linha publica un análisis en el que evaluamos la causa del fracaso del socialismo soviético. Este texto pretende actualizar el diagnóstico que había elaborado nuestro partido en la primera fase de su proceso de construcción [1996-2000], y que por diversas razones no ha sido posible mejorar hasta el día de hoy.

En este documento, los comunistas galegos consideramos que el legado del socialismo soviético es indiscutible en todos los planos, ya que no solo ha logrado la erradicación del analfabetismo, la abolición del desempleo, ha sentado bases sólidas para superar las desigualdades que sufren las mujeres como más de la mitad de la fuerza laboral, o el derecho a la independencia y la plena soberanía de las naciones sin estado, fue una fuente, un faro, una luz para el desarrollo de la lucha de clases que promueve la fundación de partidos comunistas y organizaciones revolucionarias en todo el mundo que les permitió durante décadas contribuir a la defensa de los intereses de la clase obrera y de todas las capas oprimidas, la lucha contra el fascismo, el colonialismo y el imperialismo, por la paz y contra el militarismo.

Causas del fracaso del socialismo soviético

Introducción

En la fase inicial de la formación del Partido, un período caracterizado por la delirante estigmatización social de la alternativa socialista / comunista al capitalismo, Primeira Linha analizó las causas de la caída de la Unión Soviética y sus consecuencias para el desarrollo de la lucha de clases en un país a escala nacional e internacional.

Tanto en las resoluciones del I Congreso (diciembre de 1998) como en las IV Jornadas Independentistas Gallegas (marzo / abril de 2000) reflexionamos sobre los motivos que provocaron el colapso de la URSS, la profunda crisis y desorientación que provocó en el conjunto del movimiento comunista internacional, en las fuerzas revolucionarias, progresistas e izquierdistas.

Hoy, un cuarto de siglo después de la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y la disolución de la URSS en diciembre de 1991, tenemos mucha más perspectiva para interpretar las causas que provocaron la derrota del socialismo soviético, y básicamente para diagnosticar el verdadera dimensión del tsunami social y nacional que condujo a la desaparición de esta experiencia socialista, la conmoción y catástrofe provocada en el campo de la izquierda marxista y anticapitalista.

Hay que reconocer la lucidez y vigencia fundamental de los acuerdos adoptados en el I Congreso como contenido de los debates de las IV Jornadas Independentistas Gallegas, incidiendo en el conjunto de causas que derivaron al final del proceso de transformación social emanado de la Revolución Bolchevique de 1917. A partir de los hechos requiere completar y agregar algunos argumentos que ayuden a comprender la naturaleza y dimensión de lo que fue la primera experiencia de transición al socialismo en toda su dimensión y globalidad.

Sin duda, los hechos ocurridos entre 1989-1991 aceleraron el final del siglo XX y el comienzo del XXI, así como la Revolución Francesa de 1789 es el último gran capítulo histórico del siglo XVIII y el primero del XIX siglo. Los hechos sociopolíticos, la lucha de clases alteran –retrasan o aceleran- los tiempos históricos.

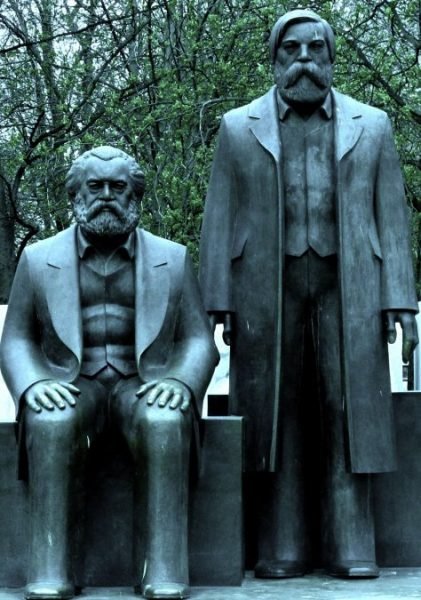

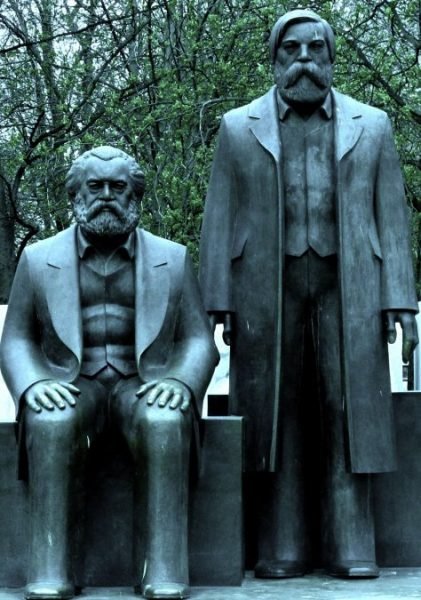

Una pregunta previa: la revolución “contra el capital”

Debe comenzar afirmando, ante tanta ortodoxia supuestamente fosilizante del marxismo, que los bolcheviques fueron los primeros en cuestionar, sin rechazar, la lectura rígida y acrítica de la teoría marxista. Marx previó el estallido de revoluciones proletarias en el corazón del sistema, especialmente en los países con mayor desarrollo capitalista. Es cierto que, en sus últimos años, el propio Karl Marx reconoció, en una carta a la populista rusa Vera Zasulich, que pudo haber sido demasiado rígido en el esquema que preveía el pleno desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo, antes de la tuvo lugar la revolución. Preguntado sobre un eventual “salto” de una sociedad atrasada al socialismo, sin el previo y pleno desarrollo del capitalismo.

Sin embargo, la teoría que pasó a la socialdemocracia a fines del siglo XIX y principios del XX fue la de un mito intransigente de la tendencia general del capitalismo hacia la catástrofe inevitable debido a la insurrección proletaria.

Aquí es donde el movimiento liderado por Lenin rompe la esperada “doctrina” para, como señaló unos años después António Gramsci, liderar una revolución “contra el Capital”, en el sentido de contrarrestar las conclusiones extraídas por la mayoría de los marxistas en el capítulo sobre la acumulación primitiva, convirtiendo a un país atrasado en el escenario de la inauguración histórica de la serie de experiencias de superación del capitalismo en el siglo XX.

Además, el caso ruso no fue el único, sino la norma general de sucesivos intentos revolucionarios, siempre realizados en la periferia del sistema, por pueblos con economías dependientes con funciones subsidiarias en el escenario del capitalismo mundial.

De hecho, como afirma Jorge Beinstein, “en las condiciones de Rusia de principios del siglo XX, no era posible derrotar al capitalismo, pero deberían intentarlo”.

Así como la burguesía logró imponerse a nivel mundial solo después de siglos de disputa por el poder primero, y gobiernos después, enfrentando numerosas derrotas, así el proletariado ha ensayado en el siglo XX un primer intento de asalto a los cielos sin las condiciones dadas para la toma de poder. El capitalismo aún estaba lejos del agotamiento en los países del centro y en la periferia no había condiciones para superarlo a nivel mundial en base al pleno desarrollo de sus potencialidades, como de hecho hoy, un siglo después, sí las hay.

Problemas y contratiempos permanentes. Las limitaciones en sí, la guerra civil y la NEP

Los innumerables obstáculos, agresiones y limitaciones que tuvo que enfrentar la dirección bolchevique desde el primer momento del triunfo revolucionario que acabó con el régimen zarista, dificultaron primero, y luego entorpecieron, la implantación y consolidación de un modelo socio-económico socialista de transición del modo de producción capitalista al comunismo. La dictadura del proletariado tuvo que afrontar un sinnúmero de retrocesos y obstáculos, muchos de ellos imprevistos.

El primer gran obstáculo, especialmente visible para nuestros ojos como galegos y galegas hijas de una nación oprimida, fue el apego de la mayoría del Partido Bolchevique a una clase obrera cuantitativamente reducida, marcadamente restringida a Rusia y algunas otras repúblicas en el oeste del Imperio zarista. Esta marca explica desde el principio las limitaciones del programa revolucionario a nivel nacional, a pesar de su carácter claramente disruptivo y progresista en relación con las prácticas imperiales anteriores.

El propio Lenin tendrá que enfrentarse a importantes sectores de la dirección bolchevique por las crecientes tendencias chovinistas frente a repúblicas con fuerzas productivas aún más atrasadas que en Rusia y, en muchos casos, sin un proletariado industrial que incorporar a las filas revolucionarias. Fue en la lucha contra estas tendencias gran-rusas que el líder de la revolución luchó durante los últimos meses de su vida. Fueron estas tendencias gran-rusas las que caracterizaron la mayor evolución del proceso revolucionario, además de los diferentes motivos estructurales que aceleraron la implosión de la Unión Soviética a principios de la última década del siglo XX.

Guerra civil e intervención militar extranjera, “Comunismo de guerra” como una respuesta de choque excepcional para derrotar la contrarrevolución y la invasión del territorio soviético por tropas de al menos 16 países; la NEP (Nueva Política Económica) aprobada en el X Congreso (1921) como restauración parcial de la lógica de la economía de mercado para paliar la devastación y las enormes dificultades para asegurar las necesidades básicas de decenas de millones de personas; el caos generado por estas dos decisiones tácticas inevitables no es ajeno a la caracterización de la URSS como el “estado obrero burocráticamente degenerado” que Lenin emplea ya en 1921.

Es en este contexto que tiene lugar el X Congreso del Partido Comunista Ruso, en marzo de 1921, que, entre otras decisiones, lleva a liquidar la histórica libertad de discusión irrestricta dentro del partido, propuesta apoyada por Lenin, Stalin y Trotsky, junto con la mayoría de la dirección. La resolución se produjo en un contexto de grave crisis económica y levantamientos de diferentes sectores sociales (campesinos en Tambov, militares en Kronstadt…), así como en medio de un enfrentamiento interno entre tendencias por el famoso tema de los sindicatos, que amenazaba con rupturas dentro del partido. La medida, defendida por la plataforma liderada por Lenin, tuvo un carácter temporal desde el principio, como inferimos del rechazo a una enmienda de Riyazanov que establece la prohibición de elaborar listas desde plataformas internas en futuros congresos.

El fracaso de los intentos revolucionarios europeos (Alemania y Hungría básicamente) facilitó el cerco imperialista del nuevo estado soviético .

El llamado “Socialismo en un solo país” como respuesta inviable y errónea a la imposibilidad y falta de perspectivas victoriosas de más revoluciones obreras en Europa, junto con la progresiva desaparición física de una parte destacada del contingente proletario que constituía el grueso del partido bolchevique, causa fundamental de la guerra civil, la crisis alimentaria y su transformación en funcionarios del nuevo estado (administración, ejército, policía) están en el origen de la burocratización de la revolución, una de las principales causas endógenas de el fracaso del socialismo soviético siete décadas después.

No se puede obviar que la clase trabajadora industrial (menos de 4 millones) era una minoría entre los más de 175 millones de habitantes del imperio zarista . Después del Decreto de Tierras que logró la adhesión mayoritaria del campesinado, el uso de excesos en los métodos de las políticas emanadas del “comunismo de guerra” en las que se nacionalizaron bancos, fábricas y tierras que aún no estaban colectivizadas o administradas directamente por el control obrero, requisa forzosa de productos agrícolas y cultivos y materias primas, el racionamiento de alimentos y productos industrializados, la distribución de cartillas de racionamiento en lugar de pagos en efectivo y el intercambio directo de productos, y posteriormente la necesidad de liquidar la NEP para corregir el restablecimiento del mercado y las relaciones capitalistas a través de la colectivización forzosa de la agricultura (1930-1935) provocó enormes dificultades para mantener la alianza obrero-campesina, que, junto con la defensa de los derechos de las naciones oprimidas, había sido la base del triunfo de la Revolución Bolchevique.

La desaparición física del proletariado como motor, dirección y vanguardia del proceso revolucionario, lo que Lenin definió como una clase obrera activa y vigilante , que exigía el cumplimiento de sus derechos y avanzar permanentemente en las conquistas siguiendo el programa y la hoja de ruta bolcheviques, facilitó que la casta burocrática de oportunistas que se habían unido masivamente al partido terminara usurpando inicialmente el poder soviético y concentrándolo progresivamente de manera incontrolable.

El desarrollo de un aparato policial con enormes competencias y autonomía sobre el poder obrero facilitó la configuración de una nueva clase social, una burguesía estatal, que recibía parte de los excedentes que no generaba.

La vigilancia revolucionaria, lucha esencial contra la contrarrevolución, no puede descansar básica o exclusivamente en la policía política. Son las masas organizadas, el pueblo trabajador activo, en ejercicio de la democracia socialista, los garantes de la continuidad del socialismo y la derrota de las viejas élites dominantes.

La transformación social, la construcción de una nueva sociedad fundada en la igualdad y la justicia social, en las libertades, no se construye con excesos policiales . El terror revolucionario de las masas, esencial para derrotar a la burguesía, no tiene nada que ver con las torturas y asesinatos en masa que caracterizaron los Procesos de Moscú de 1936-38.

Sin el uso de la violencia revolucionaria, la correlación interna de fuerzas alcanzada a fines de la década de 1920 era inevitable. La alternativa de concesiones, consensos e integración pacífica de los intereses y el poder de la pequeña burguesía comercial, industrial e intelectual, defendida por el ala derecha del Partido Bolchevique encabezado por Bujarin, no era más que una mera ilusión.

Pero la liquidación física de la pequeña burguesía y de los sectores que dentro del partido y del aparato estatal promovieron el acuerdo, que estranguló y distorsionó el poder soviético, la democracia socialista, no fue la alternativa adecuada para la cual después de la derrota de la contrarrevolución y la democracia socialista. La liquidación del zarismo consolidaría la construcción del socialismo.

Era inevitable aplastar a la pequeña burguesía, pero sin el uso del terror indiscriminado sobre la base del poder absoluto de la policía política y por tanto por encima de las decisiones y acuerdos de la clase obrera .

Los objetivos de la línea defendida por Stalin eran correctos, pero los métodos utilizados fueron un exceso que provocó la pérdida de la base social, la ruptura de la alianza obrero-campesina, la distorsión del proyecto bolchevique y la descomposición política. Era solo cuestión de tiempo que el divorcio entre la burocracia y las masas, que el descrédito de la casta burocrática, acabara en una implosión interna.

Frente a estas dos alternativas, la mayoría de la dirección histórica bolchevique –Bujarin, Trotsky, Zinoiev, Kamenev, Radek-, accedió a apoyar la vía de la derecha frente a las posiciones encabezadas por Stalin.

Auge y consolidación de la burocracia, mutación en burguesía estatal

La correcta interpretación de Charles Bettelheim de las etapas de la compleja construcción del socialismo después de la NEP nos permite comprender mejor el auge de la burocracia.

1- Entre 1928 y 1929 la URSS vivió un proceso de agitación y movilización de masas cuando la dirección bolchevique optó por apoyarse en el proletariado y el campesinado pobre para liquidar las bases del capitalismo privado derivado de la NEP, optando por la expropiación de los kulaks y el control de los técnicos burgueses.

El avance del primer plan quinquenal coincide con la lucha ideológica contra las desviaciones de la derecha dentro del partido, la proletarización parcial del aparato obrero del partido pero también del Estado, la profundización de la democracia y las libertades socialistas, la recuperación de la asamblea de fábrica, la promoción de una revolución cultural en todos los órdenes: sexual, moral, de valores…, lucha implacable contra la especulación y el privilegio. Los resultados son una recuperación del entusiasmo y el prestigio revolucionarios, un aumento exponencial de los alumnos en las escuelas y universidades, el desarrollo de la prensa crítica, la explosión artística y cultural.

La Internacional Comunista cambia de línea, recupera su orientación combativa, deja de ser un apéndice de la socialdemocracia.

Sin embargo, en el momento en que se verifica la derrota y liquidación de la amenaza involutiva de la pequeña burguesía y el éxito de los objetivos de industrialización y electrificación del primer plan quinquenal, en lugar de profundizar en la radicalización de la revolución, avanzando en el Transición socialista, en democracia y no en poder obrero, la respuesta promovida por la dirección del partido fue inadecuada.

La segunda etapa 1932-1934 . En 1934, el XVII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (Bolchevique), llamó a los “ganadores”, adoptó la decisión incorrecta de pasar de la agitación revolucionaria de las masas al restablecimiento del “orden”. La imposición de la autoridad verticalista y los privilegios de los cuadros y líderes del partido, el aparato estatal y las fábricas sobre la asamblea socialista y la democracia, la ampliación del rango salarial de 1 a 30, el igualitarismo, la rehabilitación de las élites intelectuales marginadas y el nuevo cambio de rumbo del Komintern en su VII Congreso (1935), apostando por una alianza con la socialdemocracia y la burguesía liberal (Frentes Populares), solo reforzó el poder de la burocracia ascendente al negar a los obreros y campesinos el poder que había recuperado tanto espacio.

Tercera etapa 1935-1938 . Consolidar un régimen cincelado sobre el terror, la persecución y el poder absoluto de la policía política, y el culto a la personalidad genial del secretario general.

A partir de la caza de “saboteadores, traidores y espías” se liquida una parte fundamental de los cuadros y militantes del partido.

Paradójicamente, esta fase estuvo acompañada de una mejora y aumento de las condiciones de vida de las masas y la supresión de la gran mayoría de los derechos y libertades políticas consagrados en la Constitución de 1936.

La consolidación de los privilegios de los cuadros coincide con un reclutamiento masivo de militantes, que convierte al partido en un aparato político masivo, completamente vertical y sin vida política real. La degradación conspirativa del clima interno imposibilita el debate.

El nacionalismo ruso renace con fuerza dentro del partido, recuperando lo peor del chovinismo zarista, cambiando y enterrando efectivamente la línea leninista de apoyo incondicional al derecho a la autodeterminación de las naciones y la adhesión voluntaria a la URSS.

La victoria de las tesis “estalinistas” en la década de 1930 en la URSS, que buscaban liquidar a la pequeña burguesía apoyando a la clase obrera, terminó lamentablemente subordinando la democracia socialista, el poder real de las masas activas y movilizadas, al poder autocrático y totalitario de la dirección del partido y del secretario general que facilita la recomposición de una nueva fracción burguesa, la burocracia, que adultera la revolución socialista, facilitando su transición al capitalismo de Estado y la completa distorsión internacionalista cristalizada en el XX Congreso (1956).

En la práctica, este proceso es el resultado del fracaso de la revolución proletaria durante el período de la NEP y de los cambios permanentes en la correlación de fuerzas que terminaron en una política de compromiso entre los intereses del proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y los funcionales. y cuadros burocráticos.

La ausencia de una línea genuinamente proletaria dentro del partido imposibilitó afrontar este desvío, facilitando la acumulación de poderes, la construcción de un partido monolítico sin debate interno, carente de vida propia, con plena autonomía de la clase que representaba, transformada en un aparato gigantesco. Definitivamente un modelo antagónico con lo que Lenin soñó y trazó: poder de los soviets, plena democracia obrera, lucha ideológica y libertad creativa.

Agresión nazi-fascista

La agresión nazi-fascista fue el segundo gran ataque capitalista contra la Unión Soviética. La victoria solo fue posible a enormes costos humanos (25 millones) y económicos mientras Estados Unidos lograba mantener intacto su territorio y desarrollaba un formidable aparato militar-industrial que alimenta la carrera armamentista, la llamada Guerra Fría.

No puede ser obvio ni pasar por alto que en el período histórico que transcurrió aproximadamente entre 1941 y 1953, Stalin y el PCUS recuperaron el prestigio perdido.

La clarividencia de que la victoria de Hitler provocaría irremediablemente un ataque militar contra la URSS y por tanto la necesidad de impulsar nuevamente con sacrificios una industrialización contundente para evitar la derrota, quedó impresa en lo más hondo de la memoria colectiva de los pueblos soviéticos. La brillante decisión de Stalin de trasladar la industria de las regiones centrales al este, a la retaguardia de los Urales, Volga y Siberia, reforzó su prestigio como líder indiscutible y comandante en jefe de un ejército victorioso que tras aniquilar a decenas de divisiones alemanas Alemania toma Berlín en abril de 1945. De esta forma, la URSS evita que su inmenso territorio y el del resto de Europa del Este se conviertan en la “India del Reich”, imprescindible para que Alemania sustituya a Gran Bretaña como potencia hegemónica en la economía mundo capitalista.

La muerte de Stalin en marzo de 1953 abre una nueva fase en el capitalismo de estado como caracterizamos a la URSS. El aparato burocrático que hasta ese momento había cerrado filas y mantenido al pueblo soviético en una amnesia histórica opta por iniciar un falso proceso de “desestalinización” protagonizado en el XX Congreso que socava la confianza de las masas en el modelo y opta por la convivencia pacífica. con el capitalismo.

Pero contrariamente a las interpretaciones que muchas organizaciones y partidos marxista-leninistas hacen del XX Congreso, sus decisiones no alteran radicalmente la línea política por la que se ha movido el PCUS desde principios de los años treinta.

La llamada corriente estalinista o socialismo se desarrolló en la URSS a partir de principios de la década del 30 del siglo XX caracterizada por defender una serie de dogmas antidialécticos: existencia de una burguesía progresista, defensa de la socialización forzada del campo y supremacía de la industria pesada, la viabilidad de construir el socialismo en un solo país y la existencia del Estado socialista armado con una ciencia marxista-leninista infalible.

Los logros del socialismo como fase de transición del capitalismo al comunismo no son irreversibles. La degeneración revisionista podría provocar, y lo hizo, una reversión del proceso histórico iniciado en octubre de 1917.

El modelo soviético fue sacudido permanentemente por crisis económicas, políticas, nacionales e internacionales que minaron su legitimidad interna y externa.

Si el sistema fue eficaz en las primeras etapas de superación de la situación de caos económico con enormes costos en recursos humanos y en la tergiversación del proyecto revolucionario, la gestión hipercentralizada y burocratizada provocó crisis de sobreproducción y sobreconsumo por las dificultades de adoptar la producción para necesidades reales, generando serios problemas de suministro que generaban malestar y pérdida de confianza .

Debe hacerse referencia a la falta de democracia obrera en la conducción de la economía planificada desde las fábricas. No se han abordado las implicaciones de aplicar el modelo taylorista a la producción en la URSS, ya propuesto por Lenin, pero inicialmente con el control democrático de tres lados (representantes de la clase trabajadora / administrador de la empresa / cuadro del partido), control luego reemplazado sobre la base del imposición de un único administrador superior del partido. Si, con Lenin, se intentó poner la productividad al servicio de la reducción horaria y la implicación política de los trabajadores y trabajadoras, degeneró progresivamente en una sobreexplotación de la fuerza de trabajo y el refuerzo del sistema salarial alienante y la apropiación de el excedente de un sector social ajeno al proceso productivo: la burocracia. Camino opuesto a la liberación, desalienación y democratización del mundo del trabajo y, por tanto, opuesto a la vía socialista.

En el contexto de la democracia socialista, el modelo de partido hipercentralizado, fusionado con el Estado, sin debate político e ideológico, aniquiló la democracia socialista basada en los soviets y en la participación de las masas que fueron reemplazadas y silenciadas.

La solución dada por Lenin y el nuevo estado soviético a la complejidad de naciones y pueblos que componían el imperio zarista, basada en el ejercicio real, no simplemente formal, del derecho a la autodeterminación, fue sustituida por la recuperación del peor chovinismo ruso que se apropió del partido y el estado soviéticos, reproduciendo muchas de las opresiones seculares sobre los pueblos no rusos.

El aporte fundamental y significativo de la URSS a la emancipación de múltiples pueblos y países del mundo en sus luchas por la liberación nacional en Asia, África y América, incluso semanas antes de su disolución (apoyo a la Nicaragua sandinista, Cuba socialista, guerrillas salvadoreñas a algunos ejemplos) no puede ocultar que la URSS también actuó como una gran potencia expansionista a escala externa y oprimió a las naciones no rusas en casa a través de deportaciones y repoblación de sus tierras.

La liquidación de la Internacional Comunista en 1943 (precedida por la disolución de la Internacional Sindical Roja en 1937 y los acuerdos del VI Congreso de la Juventud Comunista Internacional de unificación con la juventud socialista) junto con la imposición de la doctrina de la patria del socialismo, haciendo de las luchas de clases desde formaciones sujetas a pequeños intereses geoestratégicos de Moscú (abandono de ELAS en Grecia en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, incorporación del PCI y del PCF a los gobiernos burgueses de Alcide De Gasperi y Charles De Gaulle, desautorización del PC chino que apoyaba al Chang Kai-Chek, disolución de la estrategia guerrillera galega antifranquista por la “Reconciliación Nacional” y la “huelga general pacífica” impulsada por el PCE, etc) y posteriormente la convivencia pacífica aprobada en el XX Congreso del PCUS, socavaron el carácter internacionalista de la revolución bolchevique, una de sus señas de identidad más destacadas.

La detonación de la primera bomba atómica soviética en 1949 rompe el monopolio nuclear yanqui, acelerando una escalada de competencia militar basada en la paridad estratégica, en un punto muerto, en el que la disuasión evita la destrucción mutua.

La concepción de la Guerra Fría como una carrera armamentista durísima, en la que los recursos a invertir garantizaban la victoria, provocó la ruptura de la columna vertebral de la economía soviética en los años 80 tras la paridad estratégica alcanzada en los 70. La imposibilidad real de mantener el colosal gasto militar fue uno de los factores determinantes de la rendición y traición de Gorbachov en defensa de la continuidad de la Unión Soviética.

4. No solo fracasó la carrera armamentista, sino también un modelo económico de planificación burocrática irracional, carente de incentivos e incapaz de racionalizar inversiones, necesidades, producción, distribución, consumo e innovación tecnológica.

La Perestroika

El tercer intento de cercar, invadir y aniquilar el sistema emanado de la Revolución bolchevique, en esta ocasión sin un conflicto militar directo, como había sucedido en la invasión de 1917 y 1941, dinamitó un modelo de capitalismo de Estado decaído por innumerables crisis y básicamente carente de legitimidad interna. Por tanto, un factor exógeno fue la principal causa que provocó el fin del socialismo soviético.

Sin embargo, el salvaje neoliberalismo que comenzó a desarrollarse con el golpe de Estado que impuso la dictadura de Pinochet en Chile (1973), alcanzando su máxima expresión en los años ochenta con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, obliga a acelerar la militarización con la denominada “Guerra de la Galaxias” .

Los fracasos en los resultados de las reformas de Khrushchev (1957) y Kossygin (1965) encaminadas a la descentralización y tímida liberalización de la economía a través de la negociación de créditos con los bancos y la comercialización de la producción, y la aplicación de medidas encaminadas a equilibrar la industria y la agricultura, son los dos antecedentes de la Perestroika .

El liderazgo soviético era cada vez más consciente de la multicrisis dentro del sistema. Un conjunto de síntomas convergieron en el momento de la urgente necesidad de adoptar medidas de reforma que permitieran corregir el desastre que se avecinaba.

La degradación de los indicadores de recursos globales y la caída de la tasa de rendimiento de la producción; el gigantesco déficit presupuestario; el desequilibrio, la falta de oferta y el deterioro del mercado de bienes de consumo; brecha creciente con respecto a los países capitalistas; la obsoleta situación de la agricultura; el desenfrenado desarrollo del mercado negro; el deterioro de la cobertura y los servicios sociales; aumento de la corrupción a todos los niveles; el declive tecnológico y los peligros de la pérdida del poder militar son algunos de los principales problemas que llevaron a la URSS de cara a la catástrofe.

Esas predicciones triunfalistas de Jruschov de que la URSS superaría a Occidente a principios de la década de 1980 no se han cumplido.

La perestroika, que literalmente significa “reconstrucción” o “reestructuración” en ruso, fue un conjunto de políticas económicas y restauración parcial de derechos y libertades introducidas por Mikhail Gorbachev en 1985, con el objetivo de una reforma integral del sistema en el que la reducción de la inversión en armas permitiría elevar el nivel de vida de la población.

La salida de Afganistán, las negociaciones en Yalta con Estados Unidos para la reducción de armamentos y el reemplazo de la Doctrina Brézhnez que justificaron la intervención en Checoslovaquia en 1968 por la Doctrina Sinatra inspirada en My Way, absteniéndose de inmiscuirse en otros países del bloque del Este, debilitaron extremadamente a la URSS como potencia mundial y facilitaron la progresiva descomposición del COMECON y el Pacto de Varsovia.

En el orden económico, el Pleno del Comité Central del PCUS en abril de 1985 aprobó la reforma de las empresas estatales y una ley posterior de 1987 confirió autonomía, básicamente en el ámbito financiero, adoptando el criterio de rentabilidad, pero también autorización para constituir sociedades mixtas con occidente para obtener insumos de tecnología y capital.

La perestroika permitió la liberalización del comercio exterior, los precios, la moneda, la abolición de los límites de fabricación de productos, la reducción de los subsidios a la economía y la autorización de la importación de productos extranjeros, en definitiva un conjunto de medidas encaminadas a introducir una lógica liberal de la economia de mercado y la liquidación de la planificación económica. Medidas que lógicamente provocaron un caos mayor al existente por el aumento de las desigualdades sociales, el aumento de precios e impuestos, las tasas de interés, la desaparición del sistema de salud, los subsidios y beneficios fiscales, el aumento de la corrupción y la presión de la burocracia en la aceleración. de la transición al capitalismo. De hecho, colocaron a la economía soviética literalmente al borde del colapso.

La Perestroika fracasó en la reestructuración de la economía soviética debido a la oposición combinada del sector liberal y proimperialista del partido encabezado por Boris Yeltsin que quería una mayor velocidad, y el ala más consecuente contra los cambios que facilitarían la implosión de la URSS, pero básicamente porque no tuvo participación popular.

Tampoco fue posible dinamizar la creación de entidades económicas privadas y semiprivadas, ni se implementó una reforma agraria.

Con su implementación, la pobreza se convirtió en una cruda realidad, anticipándose a la plena restauración del capitalista salvaje que tuvo lugar a partir de agosto de 1991.

El proceso terminó con la mutación de la burocracia estatal y la burguesía que convirtió a la economía soviética en una auténtica burguesía que privatiza y se apropia con total impunidad de los medios de producción y la banca mediante una rápida y traumática transición a la economía de mercado.

La perestroika fue acompañada por Glasnot , “transparencia” en ruso. Un proceso de apertura política que permitió un mayor ejercicio de la libertad de expresión, pero que, ante la destrucción de las redes organizativas, la desideologización y desaparición de la cultura bolchevique entre la gran mayoría de las masas soviéticas, solo facilitó la penetración de ideología liberal y la expansión de conflictos religiosos, étnicos y nacionales que también fueron decisivos en la caída de la URSS.

No debería ser obvio que las consignas utilizadas por la Perestroika se basaban en “Revolución dentro de la revolución”, “Más democracia”, “Más socialismo”, ya que una parte de la población soviética descontenta con la evolución del modelo seguía defendiendo su superioridad sobre capitalismo.

Las duras consecuencias en la caída de las condiciones de vida de la mayoría, derivadas del fortalecimiento de las relaciones comerciales introducidas por la Perestroika, provocaron que la tímida ilusión que generó la elección de Gorbachov como secretario general en el XXVII Congreso (1985) se disipó rápidamente, convirtiéndose en un líder desacreditado, salvo más allá de las fronteras de la URSS.

La URSS y el conjunto de países de Europa del Este bajo su influencia, articulados básicamente en el espacio económico de COMECON y el Pacto de Varsovia, se convirtió en un gigantesco mercado desregulado donde el imperialismo encontró cientos de millones de consumidores y se apropió de una parte considerable de sus recursos económicos y recursos naturales.

Sus consecuencias fueron desastrosas para los pueblos, provocando un desempleo desproporcionado, pérdida de derechos laborales y sociales que aseguraba el modelo soviético, enorme exacerbación de las diferencias sociales configurando una oligarquía multimillonaria sobre la miseria y pobreza de decenas de millones de personas, un paso atrás en la esperanza de vida, la generalización de la prostitución, el desarrollo de la mafia y el capitalismo especulativo en torno a la delincuencia, la pérdida de la soberanía nacional y la posterior incorporación de buena parte de estos países a la OTAN y la UE.

La combinación de causas endógenas y exógenas provocó la caída de la URSS para facilitar la expansión del neoliberalismo salvaje en gran parte del planeta, con sus muy duras consecuencias en la pérdida y retroceso en las condiciones de vida de los pueblos, las mujeres y las masas trabajadoras, especialmente para pueblos periféricos y oprimidos como el gallego.

Conclusiones

El legado del socialismo soviético es indiscutible en todos los planos ya que no solo ha logrado la erradicación del analfabetismo, la abolición del desempleo, sentar bases sólidas para superar las desigualdades que padecen las mujeres como más de la mitad de la población activa, o el derecho a la independencia y plena soberanía de las naciones necesitadas, fue un faro, un faro, una luz para el desarrollo de la lucha de clases, impulsando la fundación de partidos comunistas y organizaciones revolucionarias en todo el mundo que permitieron durante décadas contribuir a la defensa de los intereses de la clase obrera y todas las capas oprimidas, la lucha contra el fascismo, contra el colonialismo y el imperialismo, por la paz y contra el militarismo.

El mundo después de la caída de la URSS es más inestable y menos justo. Aunque no nos identificamos con el socialismo soviético, no consideramos su desaparición positiva para el desarrollo de la lucha de clases y la correlación de fuerzas contra el imperialismo.

Las consecuencias de la caída de la URSS han sido catastróficas para los pueblos del mundo, una tragedia de la que 25 años después todavía no nos recuperamos del todo, ya que provocó un retroceso en el desarrollo y acumulación de fuerzas, y retrocesos incalculables en el lucha de clases por la destrucción y la cojera de los partidos, fuerzas y movimientos revolucionarios en todas partes del mundo.

Nuestro nacimiento, sin duda erróneo, como la primera organización marxista-leninista fundada en Europa Occidental tras la caída de la URSS, es consecuencia de la profunda crisis, confusión y pérdida de perspectiva en la que se encontraba la izquierda patriótica galega en el principios de la década noventa del siglo XX por la incapacidad de interpretar correctamente las causas de la derrota del socialismo soviético .

Galiza, noviembre de 2015.

98º aniversario de la Revolución Rusa

Síguenos en nuestras redes sociales: