A través del texto de Independencia, Venezuela estableció los principios de igualdad de sus habitantes, la abolición de la censura y la libertad de expresión.

Dicha Acta consagró el principio constitucional y se opuso radicalmente a las prácticas políticas, culturales y sociales que habían sido impuestas durante los trescientos años que había durado el régimen colonial en la América.

Hasta el 5 de julio de 1811 la máxima e indiscutible autoridad de Venezuela fue el Rey de España, a quien los lacayos locales obedecían, juraron lealtad y respeto.

Las siete de las provincias argumentaron su acción señalando lo funesto que significaba el hecho que, una pequeña Nación de Europa gobernara las grandes extensiones de América.

A pesar de la Declaración de Independencia ese 5 de julio de 1811, la liberación definitiva se logró en el campo de batalla desde ese año hasta 1823, período en el que los republicanos enfrentaron y derrotaron al Ejercito español.

Entre las múltiples batallas y campañas independentistas, destaca la del 24 de junio de 1821, la Batalla de Carabobo, cuando el Ejército republicano al mando del Libertador Simón Bolívar logra vencer al Ejército español, que se retiró ante el ímpetu y voluntad independentista de los venezolanos.

Dos años después, el 24 de julio de 1823 se libra la Batalla naval del Lago de Maracaibo, que enfrentó a las escuadras del Almirante José Prudencio Padilla y las del Comandante Español Laborde, quien tras un intenso combate por parte de los patriotas criollos, capituló y emprendió la huida.

Con la Independencia de Venezuela, aumentó en América del Sur el fervor independentista: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia fueron luego liberadas del dominio español, bajo el liderazgo militar y político de Simón Bolívar.

Vino al mundo en una Andalucía caracterizada por las consecuencias políticas de la revolución cantonalista y determinada en lo social por las problemática jornalera. En una población que se proclamó como cantón independiente durante la revolución cantonalista de 1873, menos de do años después de aprobado al proyecto soberanista de la Constitución de Antequera, y en plena efervescencia reivindicativa y combativa de los trabajadores del campo. Ambas cuestiones conformarían su concienciación. Una consciencia de la identidad y de la explotación del pueblo trabajador andaluz que conformarían los ejes vertebradores de su lucha política.

Con respecto a esos primeros años de vida en Casares, él mismo escribiría años después: “Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales; he presenciado cómo son repartidos entre los vecinos acomodados, para que éstos le otorguen una limosna de trabajo, tan sólo por fueros de caridad ; los he contemplado en los cortijos, desarrollando una vida que se confunde con la de las bestias; les he visto dormir hacinados en sus sucias gañanías, comer el negro pan de los esclavos, esponjado en el gazpacho maloliente y servido, como a manadas de ciervos en el dornillo común, trabajar de sol a sol, empapados por la lluvia del invierno, caldeados en la siega por los horrores de la canícula; y he sentido con indignación al ver que sus mujeres se deforman consumidas por la miseria de las rudas faenas del campo; al contemplar cómo sus hijos perecen faltos de higiene y de pan, cómo sus inteligencias se pierden atrofiadas por la virtud de una bárbara pedagogía, que tiene un templo digno en las escuelas como cuadras; o permaneciendo totalmente incultas requerida toda la actividad, desde la más tierna niñez, por el cuidado de la propia subsistencia, al conocer todas, absolutamente todas, las estrecheces y miserias de sus hogares desolados. Y, después he sentido indignación al leer en escritores extranjeros que el escándalo de su existencia miserable ha traspasado las fronteras, para vergüenza de España y de Andalucía”. (Blas Infante: El Ideal Andaluz, 1915)

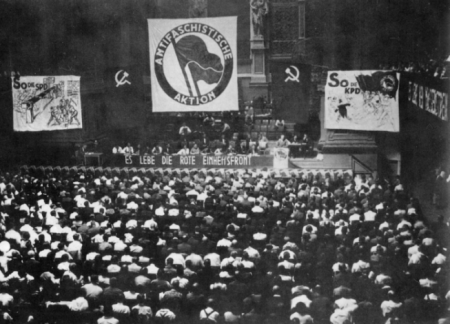

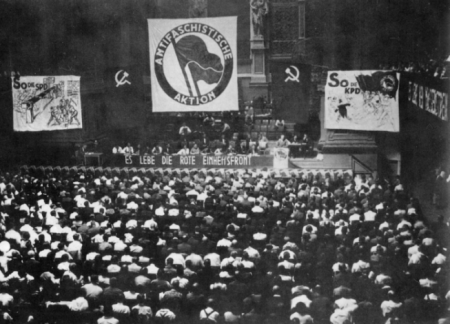

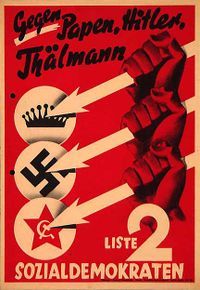

Ante el ascenso de las fuerzas nazis en Alemania que el Partido Comunista de Alemania (KPD) lanzó un llamado a la Acción Antifascista y se crearon comités en todo el país en 1932. Su congreso fundacional se inicia el 10 de julio de ese año.

La línea del KPD era, por supuesto, ganar la base socialista y rechazar totalmente la dirección del SPD, considerado “social-fascista”. La socialdemocracia fue vista como el obstáculo a la unidad de las masas para la revolución. El problema era, con la progresión de las SA, que el SPD no solo se oponía a la revolución, provocando una pérdida de tiempo, sino que que también se oponía a la lucha antifascista cada vez más vital.

El pretexto para el nacimiento de la Acción Antifascista fue un enfrentamiento extremadamente violento entre nazis y comunistas en el Parlamento de Prusia el 25 de mayo de 1932, que terminó con varios heridos graves. El KPD pidió una acción antifascista y se crearon comités en todo el país.

Estos comités tuvieron mucho éxito, ya que los nazis atacaron a todas las personas progresistas, que por lo tanto enfrentaron la misma situación y se ayudaron mutuamente. El 8 de julio de 1932, 20 socialistas fueron invitados al edificio central del KPD para hacer preguntas al secretario general del KPD, Ernst Thälmann, sobre el antifascismo. Las preguntas y respuestas se publicaron en un folleto, que sirvió de base para impulsar la constitución de Acción Antifascista.

La respuesta de Thälmann fue muy clara:

“Es un punto de reunión por encima de los partidos para una lucha sin piedad contra el fascismo de los trabajadores que están preparados para ello. No es una organización, sino un movimiento de masas. Es una corriente, a la que se lanzan todas las fuerzas combatientes que realmente quieren liderar la lucha, el ataque masivo contra el actual gobierno, que está liderando el corto plazo de instauración de la dictadura fascista. La dirección de los comités de unidad formados en las fábricas, en las calles, etc., obviamente debe estar en manos de los trabajadores que quieren luchar. “

En el congreso fundacional de la Acción Antifascista en Berlín del 10 al 12 de julio de 1932, había 1.550 delegados: 379 comunistas, 132 socialistas y 954 sin partido. El símbolo de la organización eran dos banderas rojas, que representaban a los comunistas y socialistas.

En el documento publicado en 1932, “¿Qué quiere la acción antifascista? “, podemos leer :

“La Acción Antifascista no permitirá que la dictadura fascista se instale en Alemania, que las organizaciones de clase del proletariado sean destruidas y prohibidas, que se pisoteen todos los derechos de la clase obrera, que la seguridad social y todos los logros. del movimiento obrero son erradicados. La Acción Antifascista organiza en un Frente Unido lo más amplio posible la decidida autoprotección masiva de los trabajadores, los desempleados y los trabajadores en Alemania. Acción Antifascista quiere la lucha de masas de todos los trabajadores conscientes, de todos los luchadores por la libertad antifascistas por la derrota total del fascismo hitleriano, por la reconquista de millones de trabajadores engañados por los nacionalsocialistas. “

Un resultado bien conocido en Alemania fue la gran huelga de transporte público de Berlín en noviembre de 1932. De las 22.000 personas empleadas allí, 1.200 estaban vinculadas al KPD y 1.200 a los nazis, y la huelga tenía como objetivo “traer de vuelta” a los trabajadores engañados por los nazis. Si el intento fue un fracaso relativo, permitió al KPD tomar la delantera; si el partido nazi había apoyado la huelga, era incapaz de una iniciativa real y esto planteaba además muchos problemas en comparación con sus apoyos burgués. Pero la dirección socialista saboteó el proyecto en la medida de lo posible, condenando sistemáticamente a quienes participaban en la Acción Antifascista.

El resultado fue el triunfo nazi en julio de 1932 durante las elecciones marcadas por la ofensiva general de las SA (enfrentamientos sistemáticos, matando a casi 100 personas). Con una participación del 84,1%, los nazis obtuvieron el 37,3% de los votos, un 19% más que antes. En las elecciones de noviembre del mismo año comenzó el reflujo, los nazis obtuvieron el 33,1%, pero ya estaban posicionados y podían ser utilizados por la burguesía, que los llamó al poder en enero de 1933.

Los comunistas habían encontrado una orientación certera, pero era demasiado tarde, debido a las posiciones políticas de la socialdemocracia (los resultados de las elecciones comunistas son bastante expresivos: junio de 1920: 2,1%, mayo de 1924: 12,6%, diciembre de 1924: 9,0%, mayo de 1928: 10,6%). %, Septiembre de 1930: 13,1%, julio de 1932: 14,6%, noviembre de 1932: 16,9%).

Acción Antifascista fue el primer intento de encontrar una manera de unificar a las masas más allá de la influencia de la dirección socialdemócrata.

Ramón de Cala, federalista andaluz, compañero del también jerezano Paúl y Angulo y del gaditano Fermín Salvochea, presidió la Junta Revolucionaria de Jerez durante la revolución de 1868, y llegó a ser Vicepresidente del Parlamento durante la I República española, donde defendió del proyecto confederalista y la existencia de un Estado de Soberano Andaluz.

Escribió la obra Los Comuneros de París donde analiza la Comuna de París y se declara favorable a los objetivos de los comuneros.

Líder del Cantón de Jerez durante la revolución cantonalista andaluza de 1873, posteriormente, aunque nacido en el seno de una familia acomodada, su conciencia social le llevó a tomar partido por los trabajadores, formando parte del ala más radical de los federalistas andaluces, los llamados federalistas sociales o socialistas, protagonistas de la revolución cantonalista, lo que desembocaría posteriormente en su adhesión al ideario marxista.

Síguenos en nuestras redes sociales: