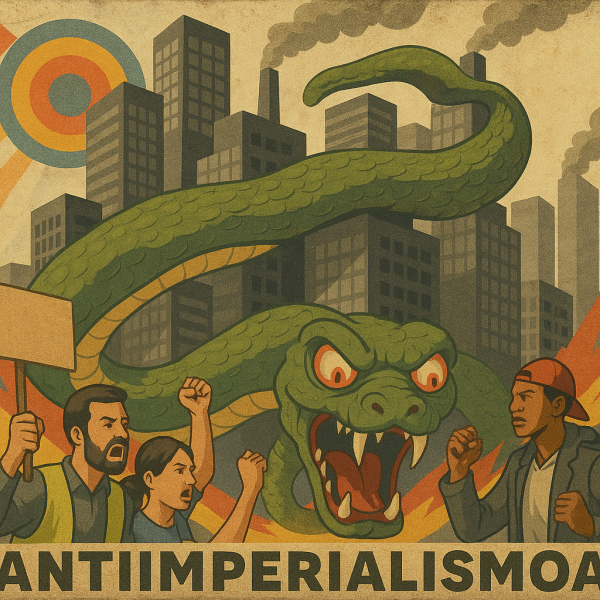

Preguntas sobre el antiimperialismo. Entrevista a Iñaki Gil de San Vicente4

[Esta entrevista realizada por Daniel Seixo es un anticipo del lanzamiento de Lume Vivo #0, nueva revista antiimperialista que verá la luz en septiembre.]

El estruendo de los cañones de la OTAN en Ucrania, el desgarro de un genocidio televisado desde Palestina, la sombra de la intervención militar que se cierne sobre el Sahel y las crecientes tensiones geoestratégicas en el Mar de China Meridional no son fenómenos aislados ni caprichos de la historia. Son las manifestaciones más evidentes y brutales de una lógica sistémica que, lejos de desaparecer, define con una virulencia renovada el mapa del siglo XXI. Esta lógica tiene un nombre que durante décadas ha sido relegado al desván de la historia por el pensamiento hegemónico, pero que hoy retumba con una urgencia ineludible: el imperialismo.

Tras el colapso del bloque soviético, se nos anunció el «fin de la historia». En ese nuevo orden, el concepto de imperialismo fue vaciado de su contenido científico y político, convertido en una reliquia o, en el mejor de los casos, en un insulto vago. Las corrientes posmodernas, con su desconfianza hacia los «grandes relatos», contribuyeron a este desarme teórico, fragmentando la crítica y dificultando para la clase trabajadora la comprensión de la globalidad capitalista. El resultado fue una desorientación estratégica, una incapacidad para conectar los puntos entre la explotación económica, la opresión nacional, la guerra y la destrucción ecológica.

Es precisamente para combatir esta desorientación que nace el proyecto Lume Vivo (Su Bizia). No surge de un vacío académico ni de una iniciativa editorial convencional —no es el lucro económico o el prestigio lo que nos mueve. Es la decantación natural de un proceso colectivo, forjado en las tertulias y debates del colectivo antiimperialistas.com durante los días inciertos de la cuarentena. En aquel encierro global, mientras el sistema mostraba sus costuras más frágiles, un grupo de militantes sintió la necesidad imperiosa de rearmarse teóricamente, recuperando las herramientas críticas para entender un mundo en convulsión. Lume Vivo es, por tanto, la materialización de esa necesidad: una publicación que aspira a ser una llama para el debate, un faro para la acción.

No es casualidad que su andadura comience con la publicación de esta entrevista en profundidad con Iñaki Gil de San Vicente. Para inaugurar un proyecto que busca sentar las bases de un debate antiimperialista riguroso y actual, era necesario recurrir a una de las voces más lúcidas y comprometidas del marxismo contemporáneo. Pensador y militante de una vastísima trayectoria, enraizado en la lucha más comprometida del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, Gil de San Vicente encarna la síntesis entre el estudio profundo de la teoría y el compromiso inquebrantable con la praxis. Su pensamiento, afilado en el análisis de El Capital y forjado en las luchas del pueblo vasco, no es una reflexión abstracta, sino una herramienta para la intervención política.

La conversación que se despliega a continuación es mucho más que una simple entrevista, supone un seminario intensivo, un recorrido exhaustivo por la genealogía, la anatomía y el porvenir de la lucha antiimperialista. El diálogo arranca sentando las bases, explorando cómo Marx y Engels anticiparon una teoría que sería desarrollada plenamente por generaciones posteriores. Se sumerge en el aporte monumental de Lenin, analizando El imperialismo, fase superior del capitalismo no como un texto sagrado e inmutable, sino como un método de análisis vivo, cuya esencia sobre la fusión del capital bancario e industrial, la exportación de capital y el reparto del mundo sigue siendo una clave maestra para descifrar el presente.

Desde allí, nuestra conversación avanza para mostrar cómo la teoría se enriqueció y transformó al calor de las luchas concretas. Se examina el papel crucial de la Tercera Internacional en su intento de forjar un frente mundial que trascendiera las fronteras de Europa y, sobre todo, se da el protagonismo merecido a las aportaciones decisivas de los movimientos de liberación del mal llamado «Tercer Mundo». La grandeza de esta entrevista reside en su capacidad para tejer un hilo rojo que conecta la teoría europea con la praxis descolonizadora de África, Asia y Nuestramérica.

Y discurriendo la senda de nuestras más profundas tradiciones de lucha y resistencia, nos adentramos en el pensamiento de Frantz Fanon, para quien la violencia revolucionaria no es solo un acto táctico, sino un proceso catártico de desintoxicación psicológica y de rehabilitación del colonizado. Exploramos junto a Ngũgĩ wa Thiong’o cómo la «bomba cultural», la imposición de la lengua y la visión del mundo del opresor, constituye un arma tan letal como las bayonetas y cómo la lucha por la memoria y la cultura propia se convierte en un frente de batalla indispensable.

El resultado es un mapa conceptual de una riqueza extraordinaria. Gil de San Vicente, con su característica pedagogía militante, desentraña la dialéctica indisoluble entre lucha de clases y liberación nacional, demostrando que un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Nos ofrece las claves para entender por qué la autodeterminación de los pueblos no es una concesión abstracta, sino una condición material para debilitar al imperialismo. Y finalmente, nos interpela sobre las tareas del presente: qué tipo de organización, qué formas de contrapoder y, fundamentalmente, qué internacionalismo político necesitamos para enfrentar a un capital que en su fase senil y cada vez más destructiva nos arrastra hacia la barbarie.

Este texto, por tanto, no es solo el brillante número inaugural de Lume Vivo. Es un documento fundamental, una brújula precisa para navegar la tormenta de nuestro tiempo. Es una invitación a pensar dialécticamente para actuar, en consecuencia, una herramienta para todos aquellos que entienden que el antiimperialismo no es una opción, sino una necesidad histórica. Una llama viva para iluminar los caminos de la emancipación en un mundo que clama, con urgencia, por ser transformado de raíz.

1. ¿Cómo definirías el antiimperialismo desde una mirada marxista?

El antiimperialismo es la síntesis profunda de todas las luchas contra el capital, es el hilo rojo que conecta a las resistencias que se enfrentan directa o indirectamente al capitalismo, y sobre todo lo es de las que superan la fase de resistencia democrático-radical para avanzar a la de construcción de fuerzas comunistas. En el capitalismo actual no existe ninguna situación ni área social que esté libre del control abierto o encubierto, cercano o lejano del imperialismo, como veremos, lo que hace que cualquier reivindicación local y aislada que parezca serlo tiene sin embargo un contenido objetivo antiimperialista al margen de la capacidad subjetiva de sus participantes, incluso si estos no niegan y rechazan. En el capitalismo actual, el antiimperialismo tiene muchos más frentes de lucha por el socialismo y la independencia de los pueblos que nunca antes, de los que existían en 1916, hace 109 años, cuando Lenin escribió y autocensuró su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo para burlar la represión zarista. No es que estemos bajo otro capitalismo cualitativamente diferente, algo parecido a la moda reaccionaria que parloteaba sobre la «globalización», la «nueva economía», la «economía inteligente e inmaterial», o sobre el «imperio» y la «multitud» negrista, o sobre los «significantes vacíos» etc. No, no existe ningún «nuevo» capitalismo que anule definitivamente el valor teórico y político de la teoría marxista del imperialismo. El capitalismo actual sigue siendo esencialmente el mismo que el de 1916, que el de 1900 cuando empezó a estudiarse qué era aquella novedad que llamaban «imperialismo», que el de 1894 cuando Engels constató la importancia que había adquirido el entonces llamado capital-dinero y ahora capital financiero, que el de 1867 cuando de editó en El Capital y en sus borradores que se publicarían en 1885, 1894 y 1905. El núcleo del capitalismo no es otro que la explotación de la fuerza de trabajo para acumular capital que será reinvertido en ampliar esa acumulación. Las crisis genético-estructurales del capital surgen precisamente cuando se ralentiza y luego se detiene esa acumulación por diversas razones. Como veremos, el salto de la fase colonialista a la fase imperialista fue precisamente una consecuencia de las medidas burguesas para salir de la crisis de acumulación de la primera Gran Depresión de 1873 – 1899 mediante una serie de medidas que, en su conjunto, muestran lo que era el imperialismo en el primer tercio del siglo XX. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, el imperialismo, como veremos, desarrolla nuevas formas sin por eso dejar de ser imperialismo, de la misma forma que a una escala cualitativa superior, el capitalismo sigue siendo el mismo en esencia desde los siglos XVI-XVII aunque haya transitado por expresiones, formas y fases sucesivas adecuadas a las diversas áreas explotadoras mediante las que se intenta expandir la acumulación. Es cierto que la categoría de esencia es fundamental aquí como en todo, de la misma manera que lo es la de esencia/fenómeno, pero no podemos desarrollarlas ahora más que en lo básico. La esencia es lo que identifica a un proceso, a una cosa de las demás cosas, lo que determina su cualidad específica y diferente de las demás cosas y procesos. El fenómeno es la expresión externa que va adquiriendo la esencia en su movimiento y complejización crecientes. El fenómeno expone algunas de las características de la esencia a la que está unida y de la que es inseparable, y puede llegar el momento en el que esencia y fenómeno se unan y luego se separen de modo que el fenómeno se transforme en la esencia de otro proceso nuevo y viceversa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo empezó a mostrar fenómenos, formas y continentes nuevos que reflejaban la complejización de su esencia, es decir, que, por un lado, se agudizaban sus características esenciales y, por otro lado, en su interior se desarrollaban otras nuevas no existentes hasta entonces. Es muy fácil recurrir a la invención de la bomba atómica como ejemplo del inicio de la nueva fase del imperialismo, lo que es cierto, pero insuficiente porque «la bomba» es solo la expresión más brutal de unas transformaciones del capitalismo que se iniciaron a raíz de la segunda Gran Depresión de 1929, una crisis genético-estructural surgida de las entrañas del imperialismo. A lo largo de las páginas que siguen iremos viendo lo que va envejeciendo, lo que es permanente y las formas nuevas en las que se presenta el capitalismo y el imperialismo.

2. ¿Cómo anticiparon Marx y Engels una teoría antiimperialista? ¿Cuáles son las raíces teóricas del imperialismo dentro del marxismo?

Buena parte de la obra de Marx y Engels se elaboró mientras no existía aún la palabra «imperialismo» o apenas era utilizada desde 1860 en adelante tanto en políticos franceses como sobre todo por ingleses ya lanzados abiertamente a expandir su capitalismo a costa de los pueblos del mundo, sobre todo de los que habían sufrido poco o nada el saqueo colonialista, tal como lo explicaba brutalmente el premier británico Disraeli en 1878. Pero para entonces, Marx y Engels ya habían leído, criticado y superado las ideas de Hegel sobre la universalidad, y ya habían hablado de la tendencia del capital a la mundialización de sus fuerzas productivas, e incluso en 1852 utilizan el término «imperialismo», pero en su connotación de dominio político de Napoleón III. Desde 1860 Francia, Estados Unidos y más tarde Alemania empiezaron a proteger sus economías frente a la potencia británica. Marx y Engels ya habían criticado ferozmente el colonialismo y estudiaban con ahínco la creciente resistencia de los pueblos precapitalistas a las invasiones occidentales. Ya se habían posicionado abiertamente por la independencia revolucionaria de Irlanda y Polonia, por la justeza de la rebelión anticolonial india de 1857 inhumanamente aplastada así como la de otros pueblos. Es muy ilustrativa su opinión de que la independencia polaca e irlandesa exigía una radical reforma agraria que devolviera el poder al pueblo, y en el caso irlandés esta tesis está aún más concretada: Irlanda necesita independizarse políticamente de Inglaterra, a la vez que necesita una revolución agraria y una protección aduanera que proteja su economía de los tentáculos ingleses. Hoy estas propuestas engarzan directamente con las luchas de independencia antiimperialista y socialista de los pueblos. También son muy importantes para el tema que nos ocupa, sus ideas sobre la capacidad de resistencia anticolonial de los pueblos y Estados con propiedades comunales, con comunas campesinas, pueblos que las defendían tenazmente, resistencias que adelantaban muchas de las luchas antiimperialistas actuales en defensa o en recuperación de sus recursos colectivos. En la década de 1870 Marx y Engels llegaron a la conclusión de que las revoluciones ya no empezarían por y en Europa sino que lo harían en Asia y especialmente en Rusia. Su visión de la lucha de clases mundial se estaba enriqueciendo al estudiar las resistencias anticoloniales de pueblos precapitalistas, y el impacto en la capacidad de alienación, soborno e integración del proletariado occidental gracias a que las sobreganancias obtenidas con el colonialismo le permitía hacer algunas pequeñas reformas y concesiones sociales. En 1916 Lenin llamaría «aristocracia obrera» a estas capas sociales integradas en el orden burgués. Estas y otras opiniones de Marx y Engels eran inseparables del desarrollo teórico que, para lo que ahora nos interesa, podemos sintetizar en la teoría de las crisis, o más concretamente en la ley general de la acumulación de capital y en la ley tendencial de caída de la tasa medida de ganancia. La necesidad ciega del capitalismo para aumentar sus ganancias, necesidad que sufre crecientes obstáculos por el descenso de los beneficios, le lleva a expandirse por el mundo a cualquier precio. Marx expuso las contramedidas que frenan a medio y largo plazo la tendencia a la caída de las ganancias que ahora podemos actualizar así: aumentar la explotación; abaratar los costos; aumentar la productividad, ampliar mercados, aumentar la demanda, deslocalizar empresas y exportar capitales, etc., pero en última instancia, provocar guerras con dos fines básicos: saquear, expoliar, robar y destruir fuerzas productivas, destruir competencia, para intentar reiniciar otra fase económica expansiva de acumulación de capital, que es lo decisivo. Estas y otras reflexiones críticas surgían de la urgente necesidad de descubrir las causas socioeconómicas de las atrocidades que cometían las grandes potencias que transitaban del colonialismo a la fase imperialista que estaba a punto de irrumpir definitivamente. La crítica teórica iba unida a la crítica práctica, desde 1884 se endurece en Alemania el debate sobre el gasto militar y sobre el colonialismo. En 1885, a los dos años de muerto Marx, y mientras Engels estaba sumergido en el desciframiento de sus jeroglíficos, el socialista E. Belfort Bax publicó un libro pionero sobre imperialismo y socialismo que fijó ideas centrales como la de que el imperialismo buscaba países que invadir con sus excedentes. A finales de esa década de 1880, el norteamericano Wilshire, socialista radical, empezó a estudiar el origen y el desarrollo del capital monopolista en Estados Unidos como efecto de las leyes de concentración y centralización descubiertas por Marx unos años antes y en 1901 publicó otro libro pionero al respecto. Mientras tanto, Engels escribió La Bolsa en 1895 en el prólogo al libro III de El Capital, un textito que es una de sus últimas obras, donde Engels explica en siete puntos cómo ha evolucionado el capitalismo desde la primera edición de El Capital, casi treinta años antes, cuando la Bolsa era un «elemento secundario» en cursiva por el autor, como indica en el punto 2 en comparación con el decisivo papel de la Banca a finales del siglo XIX. En el punto 6 Engels sostiene que todas las inversiones extranjeras son en acciones y en el punto 7 dice que el colonialismo de entonces es «una simple sucursal de la Bolsa» al servicio de la cual las potencias se reparten el mundo. La Bolsa es una crítica radical de las nuevas formas del capitalismo, lo que no podía ser aceptado por la corriente reformista que crecía en la Segunda Internacional. Que Engels iba por delante de los economistas burgueses lo vemos en que uno de sus más importantes, el yanqui Paul Reinsch, publicó en 1900 una investigación que corroboraba lo que Engels había dicho cinco años antes: el papel de la Banca en la financiación de proyectos en el extranjero. Una de las cualidades de Lenin fue la de recoger lo bueno de este autor e integrarlo en su obra. Mientras tanto, en 1896, Bernstein atacó la teoría marxista defendiendo el «colonialismo bueno», «civilizador», el que lleva la paz y el bienestar a los «atrasados y salvajes». La discusión sobre el colonialismo se intensificó desde entonces. En 1900 se celebraron dos debates sobre el imperialismo: el SPD en Alemania y la Internacional Socialista en París. En ambos Rosa Luxemburg destacó por su profunda crítica al militarismo como una de las nuevas características del capitalismo del momento. Todavía faltaban doce años para que escribiera su obra La acumulación del capital, como veremos, y ya empezaba a ser señalada como una de las representantes más sólidas de la izquierda marxista. Para 1901 Kautski había concretado algo sobre el avance del colonialismo y las tareas sindicales al respecto insinuando algunos puntos que luego se multiplicaron con el imperialismo. En 1902 Hobson, que no era marxista sino una especie de socialdemócrata que quería reformas en beneficio del pueblo, popularizó definitivamente el término de «imperialismo» que, según él, surgía sobre todo de la necesidad de los países enriquecidos para colocar sus capitales excedentarios en otros países, reduciendo así la posibilidad de crisis internas. Lenin leyó a Hobson en ese mismo año en su viaje a Londres y guardó las citas realizadas hasta que las recuperó en 1915. Hasta entonces Hobson fue poco conocido por los estudiosos de la economía. Para Lenin este autor era —«útil en general»— porque ofrecía en su tiempo una visión teórica que aunaba muchas visiones parciales. Los debates sobre el colonialismo, el militarismo, la guerra, y en menor medida aún sobre el imperialismo en concreto, se iban endureciendo y en 1905 Kautsky, al que volveremos, atacaba directamente a la corriente de Bernstein al estudiar la victoria de Japón sobre Rusia. También en 1905 y 1907 Otto Bauer, teórico austromarxista, publicó dos textos sobre colonialismo y opresión nacional en los que hablaba explícitamente del imperialismo y del derecho de las nacionalidades a la autonomía nacional-cultural, aunque sin romper con el dogma del Estado unitario, centralizado políticamente y culturalmente descentralizado. Mientras tanto, el primer genocidio registrado con tal nombre fue el del pueblo herero, en Namibia, realizado por Alemania, encrespando aún más el debate en la Segunda Internacional en 1907, año en el que también se realizaron otros congresos y debates en lo que ya el imperialismo y el militarismo se equiparaban totalmente al colonialismo. Por su importancia volveremos a ellos en la respuesta a la siguiente pregunta. Por debajo de estas discusiones cada vez más tensas bullían contradicciones esenciales del capitalismo desde su embrionario origen, por ejemplo: a partir de la opresión etno-nacional inhumana del esclavismo portugués en África desde la mitad del siglo XV y de la invasión de Nuestramérica desde finales de ese siglo XV. De estas brutalidades al genocidio de los hereros en Namibia por Alemania, pasando por la ensangrentada historia intermedia, hay un largo trecho cada vez más violento marcado por la dialéctica entre la lucha de clases interna y las guerras de expansión colonialista. La revolución de 1905 mostró crudamente el devenir de las contradicciones y a la vez abrió una nueva dinámica práctica y teórica sin la cual no entenderemos parte del impacto de Lenin.

3. ¿Qué aportó Lenin con su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo?

Las contradicciones agudizadas por la revolución de 1905 dentro de la Segunda Internacional estallaron en 1910 al enfrentarse quienes defendían la huelga general revolucionaria para tomar el poder y quienes, al contrario, defendían el parlamentarismo burgués como la única y excluyente vía pacífica y gradual al socialismo. Si bien en aquellos momentos no se discutió exclusivamente sobre el imperialismo, sí empezaron a marcarse las posiciones que chocarían más adelante. La parte reformista representada por Kautski sostenía que el imperialismo no era una necesidad socioeconómica ciega, objetivamente necesaria, que surgía de la esencia del capital para superar sus crisis mediante la sobreexplotación y guerras injustas, sino que era una salida parcial, limitada al momento, que podía ser revertida con acuerdos contra el desarme y a favor de convenciones internacionales que lo prohibieran. La parte revolucionaria representada por Rosa Luxemburg sostenía que al imperialismo solo se le podría vencer mediante la revolución socialista, la destrucción del ejército burgués, la creación del pueblo en armas, etc. La importancia crítica del debate sobre la militarización imperialista se vio en 1911 al rozarse la guerra entre Francia y Alemania cuando el barco alemán Panther, curiosamente el mismo nombre de un tanque nazi de 1943, estuvo a punto de disparar contra otro barco francés en el puerto marroquí de Agadir. Una situación menos tensa se había producido en 1906, resuelta con cierta facilidad, pero la de 1911 rozó el estallido. Ambas potencias se enfrentaban por dominar áreas estratégicas a partir de las que penetrar en el Sahara y para el control del Mediterráneo Occidental. Aquella crisis azuzó el debate en la Segunda Internacional porque se hizo evidente la proximidad de una guerra. La derecha y el reformismo de la Segunda Internacional, representadas por Bernstein y Kautski, insistieron en sus respectivas tesis y la izquierda precisó aún más las suyas que, en el plano teórico, aparecieron publicadas en 1913 en el libro La acumulación del capital de Rosa Luxemburg cuyo subtítulo, suprimido en muchas ediciones, es Una contribución a la explicación económica del imperialismo. Las últimas páginas de este libro impresionan. Hemos dicho arriba que el libro lleva la fecha de 1912, y es cierto, lo que ocurre es que la burocracia socialdemócrata presionó para que no se publicase porque su mensaje era inconciliable con el reformismo. Tras muchas gestiones pudo editarse en 1913, justo un año antes de la Primera Guerra Mundial. Las fundamentales respuestas reformistas a Rosa Luxemburg fueron de dos austro-marxistas: Eckstein y Bauer, ambos partidarios de la guerra imperialista a favor de Austria-Hungría, aliada de Alemania. El primero murió en 1916 y el segundo en el exilio en 1938, mientras que Rosa fue torturada y asesinada por la alianza de sus excompañeros socialdemócratas y los freikorps protonazis en 1918, junto a miles de revolucionarios. Cuando Lenin escribió El imperialismo fase superior del capitalismo en 1916 algunas de las tesis de Rosa estaban superadas por las nuevas realidades impuestas por la Primera Guerra Mundial. Tras su asesinato, Lenin la llamó Águila a pesar de haber tenido con ella nada menos que cinco grandes debates en menos de dos décadas. Otro estudioso al que se leía mucho era Hilferding y su El capital financiero de 1910, su autor fue asesinado por la Gestapo en 1941 en París. Su método de pensamiento apenas tenía en cuenta la dialéctica ya que primaba «lo económico», el equilibrio y el desarrollo normal del capitalismo; su concepción política era socialdemócrata cercana a la de Kautski, priorizando como este el «análisis económico» sobre el resto de componentes de la totalidad marxista. Es a partir de Hilferding que se populariza el concepto de capital financiero como fusión del industrial y del bancario, algo que ya iba siendo adelantado por otros investigadores. Nada de esto fue obstáculo para que Lenin extrajera lo bueno de su obra, como también lo extrajo de la de Hobson y tantos otros, incluida Rosa Luxemburg con la que, sin embargo, mantenía interesantes debates. Se dice que Lenin no aporta casi nada propio, original, en El imperialismo fase superior del capitalismo de 1916, lo que es cierto, pero a la vez es totalmente erróneo. Desde el sentido común y desde la lógica formal es cierto, desde la lógica dialéctica y desde la teoría marxista del conocimiento, es erróneo. La insuperada aportación de Lenin a la comprensión del imperialismo fue y sigue siendo, pese a los 109 años transcurridos, la visión de la totalidad concreta del imperialismo movida por sus contradicciones internas que, a su vez, nos remiten a la ley del valor que es el motor del capitalismo. Pero analizar el imperialismo como totalidad concreta exige verlo a su vez inserto en otras relaciones que aparentemente no tiene nada que ver con él, pero que, sin embargo y desde esa perspectiva, se descubren sus conexiones internas. Una virtud de Lenin es la de pensar dialécticamente y exigir que lo hagan todos los marxistas. ¿Qué es pensar dialécticamente? Es penetrar hasta la unidad y lucha de contrarios que mueve la realidad, lo que exige un gran esfuerzo teórico basado en el estudio de la mayor cantidad posible de información sobre la realidad que queremos revolucionar. Sorprende la masa de información que Lenin con 25 años utilizó para escribir El desarrollo del capitalismo en Rusia en 1895 – 1896, en el que ya se habla de la rentabilidad obtenida mediante la dura explotación en las colonias, con lo que se abre el sendero hacia la teoría del imperialismo en la actualidad, no solo en 1916. También sorprenden la cantidad de textos que sostienen su obra Materialismo y empiriocriticismo de 1909. ¿Y qué decir de los 148 libros, 232 artículos y 49 revistas especializadas rigurosamente estudiadas en poco tiempo para escribir El imperialismo fase superior del capitalismo en 1916? Pero hay que decir que esta última obra es parte además de un tremendo esfuerzo de creatividad teórica en años cruciales, los que van de 1913 a 1917, es decir, en la Primera Guerra Mundial. Desde esta perspectiva, El imperialismo fase superior del capitalismo es una parte más de las cuatro bases fundamentales que forman la totalidad concreta teórica que sostendrá la oleada revolucionaria internacional que ya se insinuó en 1916, siendo las otras tres expuestas aquí en su devenir histórico: Una, las luchas de liberación de los pueblos reforzada desde 1913 y que en 1914 materializa en El derecho de las naciones a la autodeterminación, que a su vez será enriquecido permanentemente hasta pocos días antes de su muerte en enero de 1924. Dos, el método dialéctico, lo que le llevó a bucear en decenas de libros sobre filosofía y ciencia, deteniéndose en la Ciencia de la lógica de Hegel. Y tres, el crucial problema del Estado y de la violencia, tema que llevó a Lenin a estudiar entre otros a Clausewitz y su De la guerra. Lenin intensificó sus estudios de la teoría de la guerra desde 1905 y desde 1914, lo que le permitió captar en la creciente inquietud de un sector de la oligarquía, ya en marzo de 1915, de que la guerra podría terminar provocando un «caos revolucionario». En julio de 1915, mientras Lenin estaba sumergido entre miles de páginas y un sinfín de debates, Bujarin publicaba El imperialismo y la economía mundial, que le aportó ideas importantes para su obra saltando las diferencias que mantenían en otras cuestiones. Dos tesis de Bujarin ayudaron sobre todo a Lenin después de adaptarlas a su pensamiento: una era la tesis del trust capitalista de Estado, que expresaba la capacidad del Estado burgués para poner orden y centralizar la vida sociopolítica y económica, tesis que ayudaría a Lenin en sus estudios sobre El Estado y la revolución; y la otra, el problema de las relaciones entre, por un lado, la ciudad y la lucha obrera y, por otro, el campo y la lucha campesina, problema básico en la historia de las revoluciones anticapitalistas que sigue siendo actual en varios continentes. Esta segunda aportación también ayudó a Lenin en sus estudios sobre el Estado, la lucha de clases, los soviets de soldados, obreros y campesinos, etc. Como vemos, Lenin realizaba un estudio totalizante del capitalismo, es decir, no dejó de analizar ninguna de sus contradicciones fundamentales que entonces se expresaban en forma de una atroz guerra mundial: la opresión nacional, la quiebra de la lógica formal y la necesidad del método dialéctico; la irrupción más inhumana y salvaje del imperialismo como, por ejemplo, el gas venenoso en las batallas; y el papel del Estado como la forma político-militar del capital. Analizar el imperialismo como la forma total concreta en la que se presentaba el capitalismo, le permitió a Lenin estar muy por encima del nivel teórico del momento. Pero lo fundamental es que esa superioridad le permite tener una visión histórica más larga y profunda con su correspondiente estrategia revolucionaria. Por ejemplo, aunque tomó y adaptó ideas de Bujarin, sin embargo tenía sobre este una aplastante superioridad de visión histórica y por tanto de praxis revolucionaria, ya que para Lenin el imperialismo anunciaba que la sociedad capitalista había entrado en su fase declinante, ya no era un modo de producción progresista sino brutal y en decadencia, mientras que Bujarin insistía en la tendencia a la centralización y concentración del capital en grandes trust estatales lo que dejaba abierta la posibilidad de que el capitalismo se recuperara gracias a la omnipotencia del Estado burgués. En el fondo, lo que aparece aquí es el abismo que les separa en la comprensión y en empleo de la dialéctica, muy pobre y limitada en Bujarin como afirmó Lenin al final de sus días. Llegados a este punto, debemos resumir lo esencial de El imperialismo fase superior del capitalismo: Primero: los monopolios se han formado por la concentración del capital y de la producción, adquiriendo tanto poder que son decisivos en la vida económica con claras implicaciones políticas. Hemos visto que esta característica ya se venía teorizando desde comienzos del siglo XX, pero reafirmada en plena Primera Guerra Mundial mostraba toda su fuerza. Pero leamos directamente a Lenin refiriéndose a Alemania «¡Menos de una centésima parte de las empresas consumen más de las tres cuartas partes de la cantidad total de energía eléctrica y mecánica! ¡Y las 2.970.000 pequeñas empresas (con menos de 5 trabajadores), que son el 91% del total, consumen solamente el 7% de dichas energías! Unas decenas de miles de grandes empresas lo son todo; millones de pequeñas empresas no son nada». Segundo: El nuevo papel de los bancos, se fusionan el capital bancario y el industrial creando el capital financiero y su facción burguesa: «A medida que las operaciones bancarias se van concentrando en un número reducido de entidades, los bancos dejan de ser los modestos intermediarios que eran antes y se convierten en monopolios poderosos que tienen a su disposición casi todo el capital monetario de todos los capitalistas y pequeños hombres de negocios, así como la mayor parte de los medios de producción y de las fuentes de materias primas de uno o de muchos países. Esta transformación de los numerosos intermediarios en un puñado de monopolistas es uno de los procesos fundamentales en la evolución del capitalismo al imperialismo capitalista. Por ello debemos examinar, en primer lugar, la concentración bancaria… […] Los bancos pequeños van siendo desplazados por los grandes, nueve de los cuales concentran casi la mitad del total de depósitos. Y dejamos de lado algunos detalles importantes, por ejemplo, la transformación de numerosos bancos pequeños en simples sucursales de los grandes, etc., […] el viejo capitalismo, el capitalismo de la libre competencia, con su regulador absolutamente indispensable, la Bolsa, está pasando a la historia. En su lugar ha surgido un nuevo capitalismo, con los rasgos evidentes de algo transitorio, que representa una mezcolanza de libre competencia y monopolio. Se desprende una pregunta: ¿en qué desemboca el desarrollo del capitalismo moderno? Pero los estudiosos burgueses tienen miedo a hacérsela. […] Así pues, el siglo XX marca el punto de inflexión entre el viejo capitalismo y el nuevo, entre la dominación del capital en general y la dominación del capital financiero. Tercera: Oligarquía financiera: Debemos señalar que los estudiosos burgueses alemanes —y no solo alemanes — , como Riesser, Schulze-Gaevernitz, Liefmann, etc., son todos unos apologistas del imperialismo y del capital financiero. En vez de poner al descubierto los «mecanismos» de formación de una oligarquía, sus métodos, la cuantía de sus ingresos «lícitos e ilícitos», sus relaciones con los parlamentos, etc., los adornan y disimulan. Eluden las «cuestiones polémicas» mediante frases pomposas y vagas, apelaciones al «sentido de la responsabilidad» de los directores de los bancos, alabanzas al «sentido del deber» de los funcionarios… […] Ninguna regla de control, de publicación de balances, de normas para los balances, de auditoría de las cuentas, etc., ninguna de esas cosas con que distraen al público los profesores y funcionarios bien intencionados —es decir, imbuidos de la buena intención de defender y embellecer el capitalismo— tiene la menor importancia, pues la propiedad privada es sagrada y a nadie se le puede prohibir comprar, vender, intercambiar o hipotecar acciones, etc. […] El capital financiero, concentrado en muy pocas manos y ejerciendo un monopolio virtual, obtiene beneficios enormes y crecientes del lanzamiento de sociedades a Bolsa, la emisión de valores, los préstamos al Estado, etc., fortalece el dominio de la oligarquía financiera y le cobra un tributo a toda la sociedad en provecho de los monopolistas. Cuarta: La exportación de capital: Característico del viejo capitalismo, cuando la libre competencia dominaba indivisa, era la exportación de bienes. Característico del capitalismo moderno, donde manda el monopolio, es la exportación de capital. […] El capital financiero ha creado la época de los monopolios. Y los monopolios llevan siempre consigo los principios monopolistas: la utilización de las «relaciones» para las transacciones provechosas reemplaza a la competencia en el mercado abierto. Es muy corriente que entre las cláusulas del empréstito se imponga la inversión de una parte del mismo en la compra de productos al país acreedor, particularmente de armas, barcos, etc. […] Los países exportadores de capital se han repartido el mundo entre ellos en sentido figurado. Pero el capital financiero ha llevado a cabo el reparto real del mundo. Quinta: El reparto del mundo entre capitalistas y grandes potencias: «Las asociaciones monopolistas de capitalistas (cárteles, consorcios, trusts) se reparten entre ellas, en primer lugar, el mercado doméstico, haciéndose de forma más o menos total con la producción del país. Pero, bajo el capitalismo, el mercado interior está ligado inevitablemente al exterior. Ya hace tiempo que el capitalismo creó un mercado mundial. Y a medida que se acrecentaba la exportación de capitales y que se expandían las «esferas de influencia» y las conexiones con el extranjero y las colonias de las grandes asociaciones monopolistas, el rumbo «natural» de las cosas ha conducido al acuerdo internacional entre estas, a la formación de cárteles internacionales. […] Algunos escritores burgueses (a quienes ahora se les ha unido Kautsky, que ha traicionado completamente su postura marxista de, por ejemplo, 1909) han expresado la opinión de que los cárteles internacionales, siendo como son una de las expresiones más destacables de la internacionalización del capital, permiten abrigar la esperanza de una paz entre los pueblos bajo el capitalismo. Desde un punto de vista teórico, esta opinión es totalmente absurda y, desde un punto de vista práctico, es sofista […] El capital financiero es una fuerza tan considerable, puede decirse tan decisiva, en todas las relaciones económicas e internacionales, que es capaz de someter, y realmente somete, incluso a los Estados que disfrutan de la más completa independencia política, como pronto veremos. Por supuesto, el capital financiero encuentra mucho más «conveniente» y ventajosa una forma de dominación que implique la pérdida de la independencia política de los países y los pueblos sometidos. A este respecto, los países semicoloniales son un buen ejemplo de «fase intermedia». Es natural, por tanto, que la lucha por esos países semidependientes haya llegado a ser particularmente cruda en la época del capital financiero, cuando el resto del mundo ya está repartido.

4. ¿Para qué sirve hoy la teoría de Lenin sobre el imperialismo para entender el mundo? ¿Cómo ha cambiado el imperialismo desde Lenin hasta hoy?

Al final del prólogo de julio de 1920 a las ediciones alemana y francesa Lenin escribe: Si no se comprenden las raíces económicas de este fenómeno ni se aprecia su importancia política y social, es imposible dar ningún paso hacia el cumplimiento de las tareas prácticas del movimiento comunista y de la inminente revolución social. El imperialismo es la antesala de la revolución social del proletariado. Esto ha sido confirmado a escala mundial desde 1917. Aquí está la respuesta que Lenin da a la cuarta pregunta. El antiimperialismo leninista es la mejor y más plena forma de lucha contra el capitalismo porque, como veremos ahora mismo, ese antiimperialismo nos lleva directamente a la lucha contra la ley del valor y por el comunismo. Para 1920 Lenin ya había precisado en un debate con Bujarin en 1919 que la base del imperialismo es el capitalismo, que el imperialismo es una «superestructura» del capitalismo y que la ley de la competencia seguía determinando el «viejo capitalismo». Recordemos que la ley de la competencia nos remite a la ley del valor-trabajo que junto a otras leyes, como la de la productividad, la de la plusvalía, etc., son fundamentales en el modo de producción capitalista. Esta reafirmación por Lenin de la importancia objetiva de las contradicciones y leyes tendenciales del capital, que son su esencia, es necesaria para contextualizar en el presente, lo que definió como países «semicoloniales» y «semidependientes» en el marco de 1916. En 1916 el capital financiero se estaba imponiendo sobre el capital bancario y más aún sobre el capital mercantil, pero ahora son las muchas formas que adquiere el capital financiero, así como el desarrollo incontenible de la especulación de alto riesgo, de las masas inmensas de capital ficticio sin base material, de las formas de «limpiar dinero» proveniente, por ejemplo, de la «economía criminal» que, según informes de junio de 2025, supera más de 19 billones de dólares estadounidenses, más que el PIB de China Popular. El PIB estadounidense de 2024 era de poco más de 29 billones de dólares. La inmensa mayoría de esas sobreganancias, sobre todo las «sucias», van a parar al imperialismo. La «economía criminal» también genera poder reaccionario, terror, crimen y sumisión, y es una mafia militar que refuerza al imperialismo y a la acumulación de capital, que es el punto crítico en el que insiste Lenin. Más aún, los monopolios, los trust y otras expresiones superiores del capital financiero han saltado ya a los holdings, a las alianzas más estrechas y poderosas de los antiguos trust y monopolios gracias entre otras cosas al impacto de la desregulación y casi desaparición de los controles estatales al capital financiero, así como a las nuevas tecnologías informáticas que permiten mover masas inmensas de capital a tiempo real saltándose y burlando la soberanía y controles fiscales de gran parte de los Estados. En la época de Lenin nada de esto era siquiera imaginable. No hace falta decir que la gran impunidad de los holdings y de las muchas formas de «negocios en gris» multiplica la explotación de las naciones y de los Estados aunque muchos de ellos sean formalmente independientes. Por tanto, el imperialismo ha de ser visto no solo en lo económico, como hacen la inmensa mayoría de estudiosos, sino a la vez en lo social y en lo político, es decir en y para todas las formas de la lucha de clases, también y, sobre todo, en la mayoría de los casos en y para las luchas de liberación antiimperialista. Más aún, desarrollando las indicaciones de Lenin, debemos estudiar el imperialismo como una totalidad concreta porque es una exigencia práctica del movimiento comunista y de la revolución social dado que: «El imperialismo es la antesala de la revolución social del proletariado». La historia le ha dado la razón, como veremos. Un estudio político, social, económico y praxístico de El imperilialismo fase superior del capitalismo exige integrar en un todo militante, como mínimo, las luchas de liberación antiimperialistas, la lucha contra la metafísica y el idealismo burgués desde el método dialéctico, las luchas contra todas las brutalidades del imperialismo y contra su esencia explotadora, y las luchas implacables contra el Estado como forma político-militar del capital. Esta visión totalizante va integrando en sus estudios nuevas formas de explotación que viniendo de lejos —explotación patriarcal, racista, esclavismo en sus varias formas, explotación cultural y científica, etc.— se van intensificando e interrelacionando conforme aumentan las dificultades de acumulación del capital. El imperialismo actual ha sido reforzado y fortalecido, sobre todo en lo militar, para garantizar el orden explotador necesario para superar la crisis. Desde esta perspectiva las críticas que se hacen a El imperialismo fase superior del capitalismo, centradas sobre todo en cuatro cuestiones que nos remiten a su supuesto olvido de la ley del valor, son parciales. Veámoslas: Una, que ahora la competencia está mucho más exacerbada y que por tanto los monopolios no tienen ya tanto poder. Por el contrario, el poder de los monopolios se ha reforzado con el aún mayor de los holdings, poderes multifacéticos estrechamente relacionados con el Estado imperialista y los intereses de sus diversas empresas. La tendencia de fondo descrita por Lenin se confirma día a día en muchas cuestiones: la guerra arancelaria lanzada por Estados Unidos es la más reciente. La negativa de Brasil a que Venezuela se integre en los BRICS es otro de ellos porque están en juego múltiples niveles no solo económicos sino también políticos, sociales, nacionales, culturales y, desde luego, militares, que irán aumentando su importancia. Dos, que el concepto de capital financiero es válido en parte porque hay muchas grandes empresas en las que la fusión entre su capital industrial y su capital bancario está poco desarrollada. Esta crítica es muy parcial y mecanicista, solo cuantitativa, porque no ve la cualidad del imperialismo y menos aún no ve que el capitalismo sigue existiendo por debajo del capital financiero, lo que explica por qué hay empresas en las el capital industrial aún no se ha fusionado con el bancario. Pero en realidad, la razón de Lenin y de la teoría general marxista sobre el imperialismo, con sus matices y diferencias obvias, está siendo confirmada en 2025 con el proyecto de Amazon, Apple, Walmart, Paypal y otras megacoporaciones que quieren crear sus propias criptomonedas para multiplicar sus ganancias construyendo algo parecido a un «monopolio político-financiero» que encadene a los clientes. Estas macrocorporaciones llegarán así a ser más poderosas, en todos los sentidos, que muchos Estados empobrecidos con PIB muy inferiores al de estos gigantes. Tres, que ahora la exportación de capitales sigue teniendo importancia, pero está aumentado mucho la inversión extranjera para crear industrias en el país afectado. Esta crítica también es parcialmente cierta, es cuantitativa como la anterior, pero yerra en la visión cualitativa del imperialismo como parte supeditada a la ley del valor que mueve al capitalismo. Es esta ley, aceptada por Lenin como base del imperialismo, la que explica por qué después de 1916 la burguesía occidental empezó a invertir en crear industrias para aumentar la transferencia del valor utilizando su fuerza político-militar y cultural para asegurar la obediencia y pasividad de esos países ante la sobreexplotación multiplicada por la creación de industrias extranjeras. Es la ley de la competencia, expresión de la ley del valor, la que lleva al imperialismo a crear industrias en el llamado Tercer Mundo. Además, crear industrias era y es una decisión político-militar para desactivar las luchas antiimperialistas y el avance socialista, creando un colchón colaboracionista con el imperialismo interesado en mantener sus sueldos superiores a la media muy baja existente en su país empobrecido. Y, cuatro, no ha vuelto a haber grandes guerras entre potencias imperialistas para repartirse el mundo, aunque sí hay cada vez más «guerras menores». Esta crítica olvida el cambio total que se produjo en el capitalismo, no solo en el imperialismo, con la victoria de la revolución bolchevique en 1917 y todas las luchas posteriores. Este cambio absoluto en lo político-militar y sociocultural para derrotar al comunismo es la causa de que desde 1949, con la creación de la bomba atómica por la URSS, no estallaran más guerras mundiales «clásicas», pero proliferan «guerras menores» de un salvajismo imperialista atroz. La bomba nuclear soviética ha impedido guerras nucleares unilaterales, lanzadas solo por Estados Unidos y sus aliados contra pueblos casi indefensos. Pero la implosión de la URSS y el agravamiento extremo de la crisis capitalista desde 2007 en adelante ha puesto a la orden del día el salto de lo posible a lo probable de una nueva guerra mundial que para muchos pueblos ya ha empezado. Pero hay otra crítica a la totalidad de la teoría general marxista del imperialismo y específicamente a la de Lenin, que sostiene que tanto los conceptos de ley del valor como del imperialismo ya no sirven para comprender el capitalismo del siglo XXI porque han surgido semipotencias y hasta potencias que también se han hecho imperialistas como Rusia, Brasil, China Popular, India, etc., es decir, el núcleo de los BRICS sería imperialista que obtiene ganancias explotando a otros países y, por tanto, las guerras que «Occidente» lleva tiempo lanzando contra estos y otros países serían «guerras interimperialistas». Aquí lo que se niega directamente no es solo el imperialismo sino la esencia misma del modo de producción capitalista que es la teoría del valor, con lo que entramos en un debate decisivo. Por ejemplo, las diferencias dentro de los BRICS se plasman en sus diversas y hasta contradictorias alianzas geopolíticas a favor o en contra del imperialismo, pero esas opciones solo reflejan el dominio estratégico de la clase social que tiene el poder en esos países, lo que nos lleva a su postura con respecto a la ley del valor: unos la combaten con mayor o menor intensidad como son los pueblos que intentan el tránsito al socialismo según sus condiciones, otros la intentan controlar con políticas sociales que frenan y/o revierten la tendencia innata del capital a endurecer la explotación obrera y los hay quienes la impulsan descaradamente para fortalecer a sus burguesías. En lo que sigue, iremos analizando en concreto estas diferencias, oposiciones y contradicciones que pueden hacer estallar los BRICS. Muchas son las pruebas de la validación histórica del antiimperialismo leninista. Para no alargar este texto vamos a citar una sola de ellas: las «cadenas de oro» de la deuda contraída con el imperialismo. Grandes imperios como el zarista y el otomano, por ejemplo, estallaron a inicios del siglo XX porque, entre otras cosas, no podían pagar las deudas que les asfixiaban, lo que les llevó a una política de sobreexplotación salvaje interna y de las naciones que ocupaban. La revolución bolchevique de 1917 rompió la «soga de oro» negándose a pagar la deuda y publicando las aberrantes cesiones burguesas para conseguir más empréstitos, entre ellas la de seguir participando en la guerra mundial. La guerra de liberación turca contra las potencias europeas que habían ocupado Constantinopla en 1920 buscaba crear una República, democratizar el país y renegociar de forma ventajosa el pago de la deuda que ahogaba al país, pero no quería destruir el capitalismo. Ahora, la deuda es una de las más poderosas y efectivas armas para sobreexplotar a los pueblos que tiene el imperialismo, arma con muchos filos —FMI, BM, OMC, leyes especiales contra la deuda, sanciones, amenazas y ataques político-militares en forma de «golpes blandos», parlamentarios, judiciales y hasta militares cuando es necesario. En esta enrevesada red de araña tejida por el capitalismo, existen también otras armas del imperialismo como las que justifican el robo a Rusia de 300.000 mil millones de dólares, los más de 1.000 millones de dólares en oro robados a Venezuela y un largo etc. En la actualidad, se están multiplicado las presiones imperialistas para que los países empobrecidos paguen las deudas que han contraído sus burguesías corruptas porque el agravamiento de la crisis genético-estructural desde 2007 en adelante, más el aumento irracional de los gastos militares para preparar el estallido definitivo de la Tercera Guerra Mundial, obliga al capital a estrechar al máximo la cuerda del ahorcado. En los años setenta el imperialismo se comprometió a dedicar el 0,7% de su PIB a la «ayuda al desarrollo», hoy casi nadie la cumple. En 2023 los países empobrecidos pagaron 25.000 millones de dólares más por sus obligaciones financieras que lo recibido por nuevos préstamos, o sea más endeudados que en 2022. En 2024 han pagado al imperialismo 921.000 millones de dólares. En este mismo año, las grandes potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, Estado francés y Alemania fundamentalmente, redujeron las «ayudas al desarrollo» en más de un 7% con respecto a 2023, mientras que el gasto militar se incrementó en un 2,5%, más de doce veces el gasto de la «ayuda al desarrollo». Estados Unidos es la potencia que más ha recortado esta «ayuda» y la que más aumenta el despilfarro en la industria de la matanza humana. África es el continente más estrujado, vampirización que aumenta al disminuir las «ayudas» que recibe: en 2013 percibió el 38% de las «ayudas» mundiales desplomándose al 27% en 2023. Para este 2025 se prevé que la «ayuda» baje entre un 9% y un 17% a escala mundial, mientras que ya son nada menos que 45 los países que tienen que pagar más en la devolución de la deuda que en la sanidad de sus pueblos. Semejante inhumanidad inherente al desenvolvimiento de la ley del valor y a la tarea que tiene el imperialismo para, entre otras cosas, obligar a cualquier precio, el que sea, a que devuelvan las deudas de sus corruptas burguesías, solo se comprende desde la teoría leninista del imperialismo y solo puede ser destruida mediante el antiimperialismo leninista, aquel que se negó a pagar la deuda zarista y burguesa en 1917, valerosa decisión humana que fue una de las excusas para que en 1918 invadieran la URSS catorce ejércitos imperialistas.

5. ¿Cómo conecta la lucha de clases con el antiimperialismo en el marxismo? ¿Qué aportaron los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo a la lucha antiimperialista? ¿Cómo cambió la teoría del antiimperialismo después de la descolonización de África y Asia? ¿Qué papel tuvo el Komintern en armar una teoría antiimperialista mundial?

La conexión entre antiimperilismo y lucha de clases es interna al marxismo, es decir, es una unidad en sí misma que a su vez está dentro de la totalidad revolucionaria. Dado que la lucha de clases gira en esencia alrededor de la destrucción de la propiedad burguesa y de la plusvalía, por eso mismo favorece objetivamente a la lucha antiimperialista y viceversa: la emancipación de los pueblos oprimidos es un acicate material a la lucha de clases en las sociedades capitalistas. Dionisio Inca Yupanqui, representante de naciones originarias en las cortes de Cádiz de 1811, afirmó que un pueblo que oprime a otro pueblo nunca será libre. Dionisio no podía ser marxista porque en aquel capitalismo mercantil aún no existían las condiciones objetivas para el surgimiento de la teoría comunista, pero su experiencia vital le había enseñado una verdad que el marxismo asumiría como propia al decir que la independencia de Irlanda era el primer requisito para la revolución en Inglaterra. Luego, la teoría leninista del derecho a la autodeterminación de los pueblos, incluido el de la independencia, daría un paso más al rechazar radicalmente la tontería reaccionaria de un sector amplio de la Segunda Internacional sobre el «colonialismo bueno», con lo que actualizaba las ideas de Inca Yupanqui ya en el contexto imperialista. Las luchas antiimperialistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial minaban desde dentro la euforia del desarrollismo de 1945 – 1975, siendo uno de los motores de la crisis socioeconómica profunda y duradera que con altibajos y formas diferentes se ha agravado desde 2007. La victoria de Vietnam sobre el imperialismo demostró cómo una larga guerra de liberación azuza y lleva al extremo las contradicciones capitalistas, intensificando la lucha de clases en su interior y agravando la crisis socioeconómica. La razón de esa dialéctica es muy simple: Marx insistió en que la lucha obrera y popular, específicamente la lucha sindical, debía orientarse hacia la destrucción del sistema salarial, es decir, la destrucción de la ley del valor. Hemos recurrido a la función histórica de la lucha sindical contra la esencia del capital porque recorre toda la lucha de clases, sea dentro de los Estados enriquecidos como en los pueblos explotados por el imperialismo. Hemos hablado anteriormente de África, el continente más sacrificado en el altar del dios dólar, que desde el verano de 2024 nos alegra la vida con una tendencia al alza de las luchas contra cualquier forma de opresión y dominación. La lucha de clases a la que se refería Marx también se libra en el interior de África, por seguir con este ejemplo. Sus pueblos han entendido que deben crear un panafricanismo que multiplique su fuerza antiimperialista, pero de la misma forma en que en Europa y en todas partes, el bloque burgués se enfrenta al bloque revolucionario, también en el panafricanismo existe la unidad y lucha de contrarios. Iniciadas las guerras de liberación, las burguesías de los pueblos oprimidos que proponían y proponen simples reformas que atenúan la opresión, pero no acaban con ella, más temprano que tarde optan por el imperialismo excepto muy honrosas excepciones individuales, porque su propia existencia como clase explotadora depende de la continuidad del capitalismo mundial. Esta experiencia antiimperialista recurrente confirma lo esencial de la lucha de clases en el capitalismo, pero a la vez aporta lecciones muy válidas que surgen de la historia no occidental de estos pueblos. Las palabras de Dionisio Inca en 1811 eran la síntesis de la experiencia de lucha de las naciones andinas que iba más allá de Tupac Amaru de 1781 para engarzar muy probablemente con la resistencia mapuche contra incas y españoles, sin olvidar las rebeliones desde 1492. Nuestramérica no es una excepción. El pueblo amazig del norte de África resistió y resiste la invasión árabe desde la segunda mitad del siglo VII, en defensa de sus normas sociales comunales en la que destacó la reina guerrera Dahia. En 1830, el pueblo argelino se levantó como un resorte contra la invasión francesa hasta recuperar su independencia en 1962. La lista es casi inagotable. Una cosa que une más o menos al grueso de ellas es la lucha por la defensa de los restos de la propiedad comunal en sus diversas formas y/o por la defensa de sus normas sociales que de algún modo mantenían niveles de reciprocidad y ayuda mutua. El colonialismo y el imperialismo llevaron una explotación más dura, la enfermedad y el hambre así como la expropiación forzada, muy violenta en la mayoría de los casos, de sus tierras, rebaños y recursos naturales. Los invasores occidentales buscaban el apoyo de caciques, grandes familias, castas y elites enriquecidas, y de las clases propietarias cuando ya existían. En uno de sus primeros textos Marx salió en defensa del derecho consuetudinario que reconocía la legitimidad del campesinado para usar colectivamente los bienes comunales según normas sociales justas, todo lo cual era inconciliable con el derecho burgués a su propiedad privada. Las aportaciones de las luchas antiimperialistas en el plano teórico y político se basan en la defensa de lo comunal, además de otras aportaciones que iremos viendo. Célebres utopías anteriores al socialismo utópico se basaron en la lectura acrítica e idealizada de las formas sociales de cooperación y en el mito del «buen salvaje» de pueblos de Nuestramérica. Pero Occidente las abandonó cuando vio que ese mito ocultaba la realidad dura de resistencias armadas tenaces, de desobediencia pasiva, de rebeliones sangrientas. El racismo anuló al «buen salvaje» convirtiéndolo en un criminal enemigo de la civilización al que había que exterminar. Sin embargo, las feroces críticas al colonialismo de Marx y Engels desde 1851 hasta su muerte, de las que hemos hablado, más el desarrollo teórico general les llevaron al estudio del papel de los pueblos precapitalistas en, al menos, cinco cuestiones decisivas: Una, mostrar realidades sociales nuevas que destrozaban la dogmática occidental y que aún estaban incrustadas en todas las visiones de izquierda, también en el marxismo. La impresionante participación de masas y clases indígenas, campesinas, artesanales y hasta de algunos sectores de la pequeña burguesía en las luchas de liberación, con la destacada participación de mujeres, demostraba que los debates europeos sobre las relaciones entre el campesinado y el proletariado aún no habían llegado al núcleo. Desde entonces, el concepto de clase trabajadora mundial se está enriqueciendo día a día al integrar en su seno a millones de mujeres, pueblos originarios, artesanos y hasta franjas de antigua pequeña burguesía arruinada, proletarizada. Dos, descubrir el impacto negativo o positivo de las luchas anticoloniales sobre la lucha de clases en el centro colonial e imperialista. Relativamente pronto, Marx y Engels comprendieron que el colonialismo, además de las sobreganancias, también idiotizaba a sus clases explotadas al darles una muy pequeña parte del botín, atándolas material y moralmente al capital y a sus ejércitos públicos o privados, esquiroles, rompehuelgas. bonapartistas, fascistas, mafiosos, criminales… y, sobre todo, «votantes democráticos». Pero a la vez comprendieron que las luchas anticoloniales facilitaban la radicalización obrera si la izquierda les explicaba cómo debilitabar a los explotadores burgueses y que, por tanto, era imprescindible apoyarlas mediante el internacionalismo, que debía superar las fronteras europeas para expandirse por el mundo. Tres, uno de los debates que todo ello provocaba trataba sobre la posibilidad de que estos pueblos se librasen de los horrores capitalistas dando un «salto al socialismo», acelerando también la revolución en Occidente. El debate se intensificó con la experiencia de la comuna campesina rusa al final del siglo XIX y desde entonces no ha parado de crecer. La verdad es que se trata de un problema múltiple porque afecta a las formas básicas de las resistencias populares, desde la solidaridad cotidiana en la ayuda mutua hasta la autoorganización popular y obrera, sindical, política e incluso parlamentaria en determinadas condiciones, para mantener o conquistar derechos colectivos que tienen una relación con los antiguos bienes comunales y con el derecho consuetudinario. Cuatro, analizar los efectos de todo ello en y para la elaboración teórico-política del socialismo y del internacionalismo no solo a escala eurocéntrica sino fundamentalmente planetaria. A escala eurocéntrica, las lecciones que se extraían y extraen del mal llamado Sur Global siguen chocando con muchas resistencias frecuentemente insuperables porque la progresía y el reformismo tienen una mezcla de rechazo psicológico y hasta racista, a la vez que lúcidamente egoísta por las poltronas de todo tipo que les garantizan una vida cómoda. Pero la brutalidad imparable del imperialismo hizo que desde los años setenta, izquierdas eurocéntricas generalmente pequeñas, integrasen en su militancia las lecciones aportadas por el antiimperialismo. Sin embargo, el debilitamiento, cuando no la extinción de muchos de esos pequeños grupos, unido a otros factores, hizo que entre finales del siglo XX y comienzos del XXI cayera en picado el aprendizaje de esas lecciones en el llamado Occidente. Aun así las contradicciones actuales no solo han reactualizado aquellas lecciones sino que aportan nuevas y muy actuales lecciones. Y cinco, después de lo visto era inevitable que tal explosión de novedades empíricas enriqueciera el materialismo histórico superando el mecanicismo lineal y determinista de la sucesión obligada de modos de producción, lo que condenaría a los pueblos a sufrir los horrores del capitalismo occidental. Todas las luchas de liberación antiimperialistas se han guiado desde entonces por esa posibilidad tan difícil de imaginar a finales del siglo XIX, pero cada vez más factible desde 1917, desde la primera revolución triunfante, la bolchevique. «Ahorrarse el infierno capitalista» que está a punto de llevar a la humanidad a la sexta extinción es imposible sin dar un «salto histórico al socialismo». Las luchas de liberación nacional de Asia y África confirman en líneas generales la valía de los cinco puntos arriba enunciados brevemente, también confirman la valía de la defensa marxista del derecho consuetudinario, aunque los pueblos no europeos no utilizasen ese término sino que lo practicaban en su esencia social dándole diferentes nombres. La Tercera Internacional o Internacional Comunista —Kominter— se fundó en 1919 para acelerar el «salto histórico» en un contexto absolutamente nuevo en la historia capitalista: una oleada revolucionaria que se propagaba por las sociedades capitalistas y que cogía rápidamente fuerza en los países colonizados y aplastados por el imperialismo. Desde su misma fundación, la Kominter prestó cada día más atención a los crímenes imperialistas. Queremos ejemplificar esa práctica con tres ejemplos hasta mayo de 1943, momento de su disolución. El primero es la decisiva y por ello ocultada reunión de Bakú organizada por la Tercera Internacional en septiembre de 1920 entre bolcheviques y musulmanes de Turquía, Kurdistán, Armenia, Persia, India, China, Palestina…, con alrededor de 2.850 delegados. El imperialismo británico hizo lo imposible para abortar la reunión internacional atacando a cuantos delegados pasaran por los territorios ocupados por Londres, o cercanos a ellos. En un ambiente de plena libertad de expresión y con traducción simultánea, se debatieron las relaciones entre el islam y el marxismo, la emancipación de la mujer y el hiyab o velo, la ocupación sionista, la justicia social según el Corán y el socialismo, la opresión nacional y colonial, etc. Hay que decir que en ese 1920 Lenin ordenó devolver a las mezquitas todos los objetos de culto musulmán saqueados durante siglos por el zarismo, así como otros bienes, terrenos, casas, etc. El segundo hace referencia al avance de la Tercera Internacional en el subcontinente indio y Asia Oriental, países que comprenden al instante que la revolución bolchevique es un «atajo» que puede permitirles un «salto histórico». En India y gracias a la efectividad práctica y teórica de militantes como M.N. Roy, nacionalista radical defensor de la lucha armada antibritánica, exilado desde 1916 en Estados Unidos y México donde ayudó a fundar el Partido Comunista Mexicano (PCM), y donde conoció a dirigentes de la Internacional Comunista como Borodin. Presente en el Congreso de 1920 debatió ampliamente con Lenin sobre la opresión nacional y fue encargado para la organización del comunismo en la India, país inmenso y complejo al máximo en el que los comunistas sufrirán momentos de ilegalización. En China y en Mongolia, sobre todo, la Tercera Internacional tuvo que superar, no sin tensiones, las tesis sobre las clases sociales basadas en el capitalismo europeo, hasta comprender que en aquellas sociedades el campesinado era el grueso de la fuerza revolucionaria. El tercero y último ejemplo cogió fuerza justo después de la Segunda Guerra Mundial, pero gracias a la tarea previa realizada por la Tercera Internacional al trabajar en la formación de varios miles de cuadros en África, que vieron en sus luchas cómo el socialismo creado en Europa tenía semejanzas de fondo con ideales de justicia de la cultura africana. La propiedad colectiva de la tierra era la forma dominante de propiedad existente en África antes de las invasiones europeas. Las tradiciones culturales y los mitos de los orígenes eran en su gran parte igualitaristas, aunque también existían formas jerarquizadas, gerontocráticas y de prestigio ganado con la edad. Si a esto unimos la gran autonomía real de las mujeres africanas, podemos comprender por qué prendía y prende fácilmente el «socialismo africano» entre las masas explotadas cuando Senghor, Dia, Nkrumah, Nyerere, Amilcar Cabral, Sekou Touré, Lumumba, Sankara, Traoré y muchos más lo explicaban y lo practicaban atendiendo a las condiciones sociohistóricas. Por razones de espacio dejamos al lado la tarea de la Tercera Internacional en Nuestramérica y también su papel en el capitalismo imperialista.

6. ¿Cómo conecta Fanon la violencia con la teoría revolucionaria del antiimperialismo? ¿Qué vínculo hay entre lucha cultural y antiimperialismo en autores como Ngũgĩ wa Thiong’o?